医药资讯

-

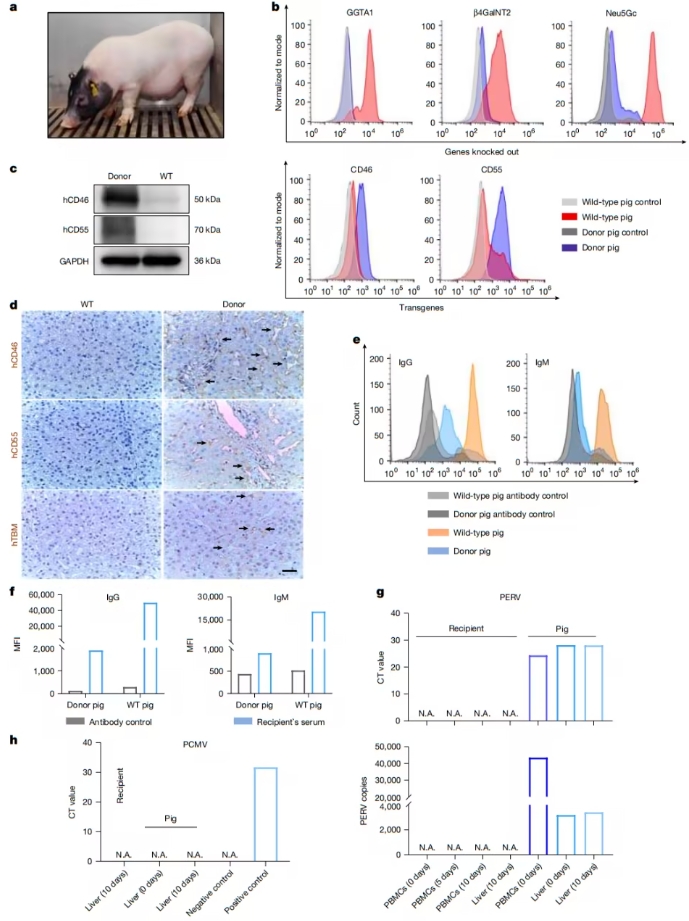

全球首例!基因编辑猪肝成功移植人体,运行十天无排异反应 近日,空军军医大学西京医院 窦科峰院士团队在国际权威期刊 Nature 发表研究论文,公布了世界首例基因编辑猪肝脏移植人体 的突破性进展。研究团队成功将经过基因改造的猪肝移植到一名脑死亡患者 体内,并监测其运行情况,结果表明,该器官在人体内存活并正常工作长达10天 ,且未出现明显的免疫排斥反应。这一研究为未来异种器官移植 提供了重要的理论基础,或将成为肝衰竭患者等待人类供体肝脏的过渡疗法 。 基因编辑猪肝移植:手术关键步骤 在严格的医院伦理监督 下,研究团队选择了一名生命体征稳定的脑死亡患者,采用异位辅助肝移植方案 ,即在不切除原有肝脏的情况下,将基因改造的巴马小型猪 肝脏移植入人体。手术过程包括以下关键步骤: 血管连接 :将猪肝的肝动脉 与患者腹主动脉 对接,确保血流供应; 静脉回流 :猪肝的门静脉 连接至患者下腔静脉 ; 胆汁引流 :建立外部胆汁排放通道 ,监测胆汁分泌情况。 移植后10天:猪肝运行稳定,功能正常 移植后,研究团队持续监测肝功能、血流动力学及免疫反应 ,结果显示: 胆汁分泌 :移植2小时后,猪肝开始产生金黄色胆汁 ,10天内累计分泌66.5毫升 ; 蛋白合成 :猪血清白蛋白水平持续升高,提示肝脏合成功能正常 ; 血流稳定 :肝动脉血流速度稳定在41.45-60.63 cm/s ; 无严重排斥 :组织检查显示,移植肝脏再生良好 ,未出现典型的免疫排斥反应 。 这些结果表明,基因编辑猪肝能够在人体内正常运作 ,为异种器官移植的进一步临床应用奠定了基础。 突破免疫排斥难题:六基因改造技术 异种器官移植的最大挑战在于免疫排斥反应 。直接移植猪器官会导致超急性排斥 ,因为猪细胞表面的α-半乳糖抗原 会引发人体免疫系统的强烈攻击。为此,中国科研团队采用六基因编辑技术 ,改造供体猪(巴马小型猪): 三大“排异因子”基因敲除 : GTKO :去除α-半乳糖抗原,减少超急性排斥; CMAH :抑制新抗原合成,降低免疫攻击; B4GALNT2 :减少免疫识别,提高生存率。 三重“保护盾”基因植入 : hCD46、hCD55 :调节补体系统,抑制免疫攻击; hTBM :防止凝血失衡,提高肝脏存活率。 这些基因改造使得猪肝能够更好地适应人体环境 ,显著降低了排异反应。 免疫“攻防战”:精准抑制排异 为了进一步控制免疫排斥,研究团队制定了多靶点免疫抑制方案 : 术前 :使用抗胸腺细胞球蛋白 清除T细胞,并应用补体抑制剂 防止超急性排斥; 术后 :联合他克莫司、霉酚酸酯 (经典抗排异药)+ 利妥昔单抗 (抑制B细胞活化)。 监测结果显示: T细胞活性被有效抑制 ; B细胞在术后第3天短暂激活 ,但及时受到控制 ; 炎症因子(IL-6、TNF-α)维持低水平 ,补体沉积极少。 这一免疫调控策略,使猪肝在人体内实现了稳定存活 。 未来展望:猪肝或成肝衰竭患者的“生命桥梁” 全球每年有数百万肝病患者 因等待不到供体而失去生命。我国每年新增30万-50万肝衰竭患者 ,但真正能接受人类肝脏移植的人数极为有限。基因编辑猪肝移植 的成功,意味着未来可能为这些患者提供替代或过渡治疗 方案。 研究团队计划: 延长移植存活时间 ,观察长期效果; 探索原位移植方案 (彻底替换病变肝脏); 优化基因编辑技术 ,进一步降低排异风险。 生物医学新时代:定制化猪器官或将成为现实 近年来,异种移植技术飞速发展 ,从猪心脏、猪肾脏 到猪肝脏 ,基因编辑技术不断完善,使“定制化器官”成为可能。提供本次实验供体猪的成都中科奥格生物科技有限公司 ,正致力于打造未来器官工厂 ,研发用于人体移植的猪器官、生物医用材料 等。 潘登科研究员表示,中科奥格采用的六基因编辑技术 与美国Revivicor公司开发的十基因编辑猪 有所不同,但均在临床研究中表现出良好效果。值得一提的是,巴马小型猪的器官大小与人类更接近 ,无需进行额外的生长基因敲除,使其更适合移植应用。 总结:医学历史性突破,未来可期 这项全球首例基因编辑猪肝移植研究 表明: 基因改造猪肝能够在人体内正常存活 ,无明显排异; 凝血机制趋于正常 ,避免了异种移植中的常见风险; 提供急性肝衰竭的过渡治疗新方案 ,可能拯救大量等待供体的患者。 随着基因编辑、免疫调控和外科移植技术的进步 ,异种器官移植将加速向临床应用迈进。未来,定制化猪器官移植或将彻底改写医学历史 ,为无数患者带来新生希望。

全球首例!基因编辑猪肝成功移植人体,运行十天无排异反应 近日,空军军医大学西京医院 窦科峰院士团队在国际权威期刊 Nature 发表研究论文,公布了世界首例基因编辑猪肝脏移植人体 的突破性进展。研究团队成功将经过基因改造的猪肝移植到一名脑死亡患者 体内,并监测其运行情况,结果表明,该器官在人体内存活并正常工作长达10天 ,且未出现明显的免疫排斥反应。这一研究为未来异种器官移植 提供了重要的理论基础,或将成为肝衰竭患者等待人类供体肝脏的过渡疗法 。 基因编辑猪肝移植:手术关键步骤 在严格的医院伦理监督 下,研究团队选择了一名生命体征稳定的脑死亡患者,采用异位辅助肝移植方案 ,即在不切除原有肝脏的情况下,将基因改造的巴马小型猪 肝脏移植入人体。手术过程包括以下关键步骤: 血管连接 :将猪肝的肝动脉 与患者腹主动脉 对接,确保血流供应; 静脉回流 :猪肝的门静脉 连接至患者下腔静脉 ; 胆汁引流 :建立外部胆汁排放通道 ,监测胆汁分泌情况。 移植后10天:猪肝运行稳定,功能正常 移植后,研究团队持续监测肝功能、血流动力学及免疫反应 ,结果显示: 胆汁分泌 :移植2小时后,猪肝开始产生金黄色胆汁 ,10天内累计分泌66.5毫升 ; 蛋白合成 :猪血清白蛋白水平持续升高,提示肝脏合成功能正常 ; 血流稳定 :肝动脉血流速度稳定在41.45-60.63 cm/s ; 无严重排斥 :组织检查显示,移植肝脏再生良好 ,未出现典型的免疫排斥反应 。 这些结果表明,基因编辑猪肝能够在人体内正常运作 ,为异种器官移植的进一步临床应用奠定了基础。 突破免疫排斥难题:六基因改造技术 异种器官移植的最大挑战在于免疫排斥反应 。直接移植猪器官会导致超急性排斥 ,因为猪细胞表面的α-半乳糖抗原 会引发人体免疫系统的强烈攻击。为此,中国科研团队采用六基因编辑技术 ,改造供体猪(巴马小型猪): 三大“排异因子”基因敲除 : GTKO :去除α-半乳糖抗原,减少超急性排斥; CMAH :抑制新抗原合成,降低免疫攻击; B4GALNT2 :减少免疫识别,提高生存率。 三重“保护盾”基因植入 : hCD46、hCD55 :调节补体系统,抑制免疫攻击; hTBM :防止凝血失衡,提高肝脏存活率。 这些基因改造使得猪肝能够更好地适应人体环境 ,显著降低了排异反应。 免疫“攻防战”:精准抑制排异 为了进一步控制免疫排斥,研究团队制定了多靶点免疫抑制方案 : 术前 :使用抗胸腺细胞球蛋白 清除T细胞,并应用补体抑制剂 防止超急性排斥; 术后 :联合他克莫司、霉酚酸酯 (经典抗排异药)+ 利妥昔单抗 (抑制B细胞活化)。 监测结果显示: T细胞活性被有效抑制 ; B细胞在术后第3天短暂激活 ,但及时受到控制 ; 炎症因子(IL-6、TNF-α)维持低水平 ,补体沉积极少。 这一免疫调控策略,使猪肝在人体内实现了稳定存活 。 未来展望:猪肝或成肝衰竭患者的“生命桥梁” 全球每年有数百万肝病患者 因等待不到供体而失去生命。我国每年新增30万-50万肝衰竭患者 ,但真正能接受人类肝脏移植的人数极为有限。基因编辑猪肝移植 的成功,意味着未来可能为这些患者提供替代或过渡治疗 方案。 研究团队计划: 延长移植存活时间 ,观察长期效果; 探索原位移植方案 (彻底替换病变肝脏); 优化基因编辑技术 ,进一步降低排异风险。 生物医学新时代:定制化猪器官或将成为现实 近年来,异种移植技术飞速发展 ,从猪心脏、猪肾脏 到猪肝脏 ,基因编辑技术不断完善,使“定制化器官”成为可能。提供本次实验供体猪的成都中科奥格生物科技有限公司 ,正致力于打造未来器官工厂 ,研发用于人体移植的猪器官、生物医用材料 等。 潘登科研究员表示,中科奥格采用的六基因编辑技术 与美国Revivicor公司开发的十基因编辑猪 有所不同,但均在临床研究中表现出良好效果。值得一提的是,巴马小型猪的器官大小与人类更接近 ,无需进行额外的生长基因敲除,使其更适合移植应用。 总结:医学历史性突破,未来可期 这项全球首例基因编辑猪肝移植研究 表明: 基因改造猪肝能够在人体内正常存活 ,无明显排异; 凝血机制趋于正常 ,避免了异种移植中的常见风险; 提供急性肝衰竭的过渡治疗新方案 ,可能拯救大量等待供体的患者。 随着基因编辑、免疫调控和外科移植技术的进步 ,异种器官移植将加速向临床应用迈进。未来,定制化猪器官移植或将彻底改写医学历史 ,为无数患者带来新生希望。2025-03-28

-

新突破!谷美替尼联合疗法获批用于晚期非小细胞肺癌 3月25日,海和药物宣布其自主研发的新药谷美替尼片获得中国国家药品监督管理局(CDE)的临床批准。此新适应症用于联合甲磺酸奥希替尼片治疗未经系统治疗的EGFR敏感突变伴MET扩增或过表达的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)。该联合治疗方案在临床研究中表现出了显著的疗效和可控的安全性,为患者提供了新的治疗选择。 谷美替尼:一种新型MET抑制剂 谷美替尼(SCC244)是海和药物开发的一款口服小分子MET抑制剂,具有高选择性和强效的特点。目前,谷美替尼已在国内获批用于治疗具有MET外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。谷美替尼的临床研究还在美国和日本展开,进一步验证其疗效和安全性,具有广泛的国际市场潜力。 海和药物的创新药物研发管线 上海海和药物研究开发股份有限公司,专注于创新药物的研发,特别是在抗肿瘤药物领域取得了多项突破。海和药物的产品管线丰富,涵盖了多种针对不同癌症类型的创新药物。公司目前在研的主要药物包括: HH2853 :这是一款高选择性、强效的EZH1/2双重抑制剂,与中科院上海药物研究所联合开发,目前处于2期临床试验阶段。与该靶点相关的在研药物还包括恒瑞医药的SHR2554和信诺维医药的XNW-5004。 CYH33 :这款药物是海和药物与中科院上海药物研究所合作研发的PI3Kα选择性抑制剂,属于一种全新结构的高活性小分子药物。临床研究结果表明,CYH33对乳腺癌、子宫内膜癌等具有PI3Kα突变的晚期实体瘤有效,且安全性良好,目前正处于2期临床试验阶段。 海和药物:创新驱动的未来 海和药物凭借其强大的自主研发能力和国际视野,致力于推动肿瘤治疗领域的创新。除了谷美替尼片外,海和药物的在研管线还包括CYH33和HH2853等创新药物。未来,随着这些在研药物逐步进入关键临床阶段,海和药物有望为全球患者带来新的治疗选择,进一步提升患者的生存率和生活质量。 展望未来 海和药物的创新药物和丰富的研发管线展示了其在抗肿瘤治疗领域的强大实力。随着多个在研药物进入临床关键阶段,海和药物预计将为患者提供更多治疗方案,推动全球癌症治疗的进步。

新突破!谷美替尼联合疗法获批用于晚期非小细胞肺癌 3月25日,海和药物宣布其自主研发的新药谷美替尼片获得中国国家药品监督管理局(CDE)的临床批准。此新适应症用于联合甲磺酸奥希替尼片治疗未经系统治疗的EGFR敏感突变伴MET扩增或过表达的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)。该联合治疗方案在临床研究中表现出了显著的疗效和可控的安全性,为患者提供了新的治疗选择。 谷美替尼:一种新型MET抑制剂 谷美替尼(SCC244)是海和药物开发的一款口服小分子MET抑制剂,具有高选择性和强效的特点。目前,谷美替尼已在国内获批用于治疗具有MET外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。谷美替尼的临床研究还在美国和日本展开,进一步验证其疗效和安全性,具有广泛的国际市场潜力。 海和药物的创新药物研发管线 上海海和药物研究开发股份有限公司,专注于创新药物的研发,特别是在抗肿瘤药物领域取得了多项突破。海和药物的产品管线丰富,涵盖了多种针对不同癌症类型的创新药物。公司目前在研的主要药物包括: HH2853 :这是一款高选择性、强效的EZH1/2双重抑制剂,与中科院上海药物研究所联合开发,目前处于2期临床试验阶段。与该靶点相关的在研药物还包括恒瑞医药的SHR2554和信诺维医药的XNW-5004。 CYH33 :这款药物是海和药物与中科院上海药物研究所合作研发的PI3Kα选择性抑制剂,属于一种全新结构的高活性小分子药物。临床研究结果表明,CYH33对乳腺癌、子宫内膜癌等具有PI3Kα突变的晚期实体瘤有效,且安全性良好,目前正处于2期临床试验阶段。 海和药物:创新驱动的未来 海和药物凭借其强大的自主研发能力和国际视野,致力于推动肿瘤治疗领域的创新。除了谷美替尼片外,海和药物的在研管线还包括CYH33和HH2853等创新药物。未来,随着这些在研药物逐步进入关键临床阶段,海和药物有望为全球患者带来新的治疗选择,进一步提升患者的生存率和生活质量。 展望未来 海和药物的创新药物和丰富的研发管线展示了其在抗肿瘤治疗领域的强大实力。随着多个在研药物进入临床关键阶段,海和药物预计将为患者提供更多治疗方案,推动全球癌症治疗的进步。2025-03-28

-

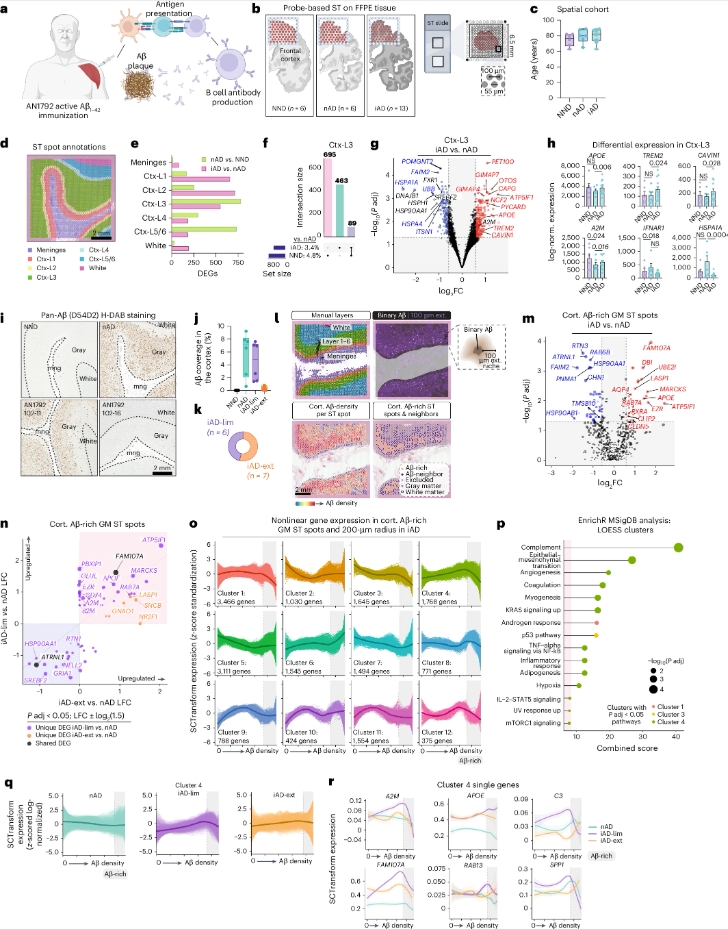

研究揭示大脑免疫细胞的新作用:对抗阿尔茨海默病的潜力 阿尔茨海默病(AD)长期以来一直是医学界的难题,随着患者年龄的增长,病情逐渐加重,尤其是记忆和认知功能的丧失。尽管多年来科学家们致力于清除大脑中的淀粉样β蛋白(Aβ)斑块来治疗这种疾病,但这一方法的疗效一直有限,且常常伴随副作用。近期,一项刊登在《Nature Medicine》杂志的研究为我们提供了一种新的治疗方向,利用大脑的免疫细胞来增强斑块清除能力,从而改善阿尔茨海默病。 小胶质细胞:大脑的免疫卫士 这项研究的最大亮点在于揭示了小胶质细胞在阿尔茨海默病治疗中的新作用。小胶质细胞作为大脑中的免疫细胞,通常负责清除外来病原和废物。在阿尔茨海默病中,它们不仅能清除淀粉样斑块,还能在清除斑块后帮助恢复大脑的正常功能,甚至有助于大脑自我修复。研究显示,强化小胶质细胞的功能可能成为一种新的治疗策略,有望改善甚至逆转阿尔茨海默病的进程。 空间转录组学技术揭示免疫细胞的行为差异 为了更好地理解这些免疫细胞的功能,研究团队采用了空间转录组学这一尖端技术,对接受过免疫治疗的阿尔茨海默病患者大脑组织样本进行了精确分析。这种技术可以在空间上定位基因的活跃区域,帮助研究人员观察小胶质细胞在不同大脑区域和免疫治疗下的反应。结果显示,虽然大多数小胶质细胞能有效清除斑块,但它们在不同患者的大脑中表现不一。有些小胶质细胞清除斑块的效率很高,而另一些则未能发挥应有的作用。 个体化治疗:根据基因特征定制治疗方案 研究还发现,某些基因(如TREM2和APOE)对免疫治疗的反应更为敏感,能够帮助小胶质细胞更好地清除淀粉样β蛋白斑块。这一发现为未来的个体化治疗提供了新的思路。科学家认为,若能识别出哪些患者的免疫细胞更容易响应治疗,或许可以绕过传统药物治疗,直接靶向这些免疫细胞,从而提高治疗的效果并减少副作用。 斑块清除和tau蛋白病理变化的关系 阿尔茨海默病的病理特征之一是淀粉样斑块和tau蛋白的积累。研究者指出,清除淀粉样β蛋白斑块能够在tau蛋白病理变化出现之前阻止病理进程的发生,从而避免进一步的认知损害。对于已经出现tau蛋白病理变化的患者,尽管淀粉样β蛋白仍然可以清除,但治疗的效果会大打折扣。因此,研究者建议,在阿尔茨海默病的早期阶段进行免疫治疗,可能会更有效地防止病情恶化。 免疫治疗的双刃剑:平衡免疫反应至关重要 尽管研究显示,小胶质细胞在治疗中的作用至关重要,但研究者也提醒,免疫反应的激活需要精准控制。过度的免疫激活可能会导致大脑肿胀等副作用,而过于温和的反应则可能无法达到治疗效果。因此,未来的治疗可能需要根据患者的具体情况来定制方案。有些患者可能需要更强的免疫刺激,而另一些则可能需要更温和的治疗以避免免疫过度反应。 前景展望:新靶点和新策略 这项研究不仅揭示了小胶质细胞在阿尔茨海默病治疗中的重要角色,也为未来的治疗提供了新的靶点。通过增强这些免疫细胞的功能,我们或许能够更有效地清除大脑中的淀粉样β蛋白斑块,从而延缓甚至阻止阿尔茨海默病的进展。此外,随着技术的进步,科学家们逐步揭示出不同大脑区域和免疫治疗方案下的免疫细胞反应差异,这也为个体化治疗提供了新的方向。 结语 阿尔茨海默病的治疗一直是医学界的难题,尽管现有的药物治疗效果有限,但通过这项最新的研究,我们看到了希望。通过精准激活大脑免疫细胞、清除斑块并恢复大脑健康,未来可能会带来革命性的治疗突破。更重要的是,个体化治疗策略的实施可能会极大提升治疗效果,为广大的阿尔茨海默病患者带来新的福音。

研究揭示大脑免疫细胞的新作用:对抗阿尔茨海默病的潜力 阿尔茨海默病(AD)长期以来一直是医学界的难题,随着患者年龄的增长,病情逐渐加重,尤其是记忆和认知功能的丧失。尽管多年来科学家们致力于清除大脑中的淀粉样β蛋白(Aβ)斑块来治疗这种疾病,但这一方法的疗效一直有限,且常常伴随副作用。近期,一项刊登在《Nature Medicine》杂志的研究为我们提供了一种新的治疗方向,利用大脑的免疫细胞来增强斑块清除能力,从而改善阿尔茨海默病。 小胶质细胞:大脑的免疫卫士 这项研究的最大亮点在于揭示了小胶质细胞在阿尔茨海默病治疗中的新作用。小胶质细胞作为大脑中的免疫细胞,通常负责清除外来病原和废物。在阿尔茨海默病中,它们不仅能清除淀粉样斑块,还能在清除斑块后帮助恢复大脑的正常功能,甚至有助于大脑自我修复。研究显示,强化小胶质细胞的功能可能成为一种新的治疗策略,有望改善甚至逆转阿尔茨海默病的进程。 空间转录组学技术揭示免疫细胞的行为差异 为了更好地理解这些免疫细胞的功能,研究团队采用了空间转录组学这一尖端技术,对接受过免疫治疗的阿尔茨海默病患者大脑组织样本进行了精确分析。这种技术可以在空间上定位基因的活跃区域,帮助研究人员观察小胶质细胞在不同大脑区域和免疫治疗下的反应。结果显示,虽然大多数小胶质细胞能有效清除斑块,但它们在不同患者的大脑中表现不一。有些小胶质细胞清除斑块的效率很高,而另一些则未能发挥应有的作用。 个体化治疗:根据基因特征定制治疗方案 研究还发现,某些基因(如TREM2和APOE)对免疫治疗的反应更为敏感,能够帮助小胶质细胞更好地清除淀粉样β蛋白斑块。这一发现为未来的个体化治疗提供了新的思路。科学家认为,若能识别出哪些患者的免疫细胞更容易响应治疗,或许可以绕过传统药物治疗,直接靶向这些免疫细胞,从而提高治疗的效果并减少副作用。 斑块清除和tau蛋白病理变化的关系 阿尔茨海默病的病理特征之一是淀粉样斑块和tau蛋白的积累。研究者指出,清除淀粉样β蛋白斑块能够在tau蛋白病理变化出现之前阻止病理进程的发生,从而避免进一步的认知损害。对于已经出现tau蛋白病理变化的患者,尽管淀粉样β蛋白仍然可以清除,但治疗的效果会大打折扣。因此,研究者建议,在阿尔茨海默病的早期阶段进行免疫治疗,可能会更有效地防止病情恶化。 免疫治疗的双刃剑:平衡免疫反应至关重要 尽管研究显示,小胶质细胞在治疗中的作用至关重要,但研究者也提醒,免疫反应的激活需要精准控制。过度的免疫激活可能会导致大脑肿胀等副作用,而过于温和的反应则可能无法达到治疗效果。因此,未来的治疗可能需要根据患者的具体情况来定制方案。有些患者可能需要更强的免疫刺激,而另一些则可能需要更温和的治疗以避免免疫过度反应。 前景展望:新靶点和新策略 这项研究不仅揭示了小胶质细胞在阿尔茨海默病治疗中的重要角色,也为未来的治疗提供了新的靶点。通过增强这些免疫细胞的功能,我们或许能够更有效地清除大脑中的淀粉样β蛋白斑块,从而延缓甚至阻止阿尔茨海默病的进展。此外,随着技术的进步,科学家们逐步揭示出不同大脑区域和免疫治疗方案下的免疫细胞反应差异,这也为个体化治疗提供了新的方向。 结语 阿尔茨海默病的治疗一直是医学界的难题,尽管现有的药物治疗效果有限,但通过这项最新的研究,我们看到了希望。通过精准激活大脑免疫细胞、清除斑块并恢复大脑健康,未来可能会带来革命性的治疗突破。更重要的是,个体化治疗策略的实施可能会极大提升治疗效果,为广大的阿尔茨海默病患者带来新的福音。2025-03-26

-

迷迭香化合物或成阿尔茨海默病新疗法的希望 迷迭香与记忆的关系:从古至今的传说 迷迭香(Rosemary)自古以来就被认为与增强记忆相关,甚至莎士比亚在其经典作品《哈姆雷特》中也提到过迷迭香。如今,科学研究发现,迷迭香和鼠尾草中的一种天然化合物——鼠尾草酸(Carnosic Acid) ,可能成为治疗阿尔茨海默病的新武器。阿尔茨海默病是导致痴呆的主要原因,也是美国第六大死亡原因,而其中的关键问题之一就是炎症反应。 鼠尾草酸的治疗潜力 鼠尾草酸是一种天然的抗氧化剂和抗炎化合物,它通过激活体内的天然防御酶来发挥作用。这一机制对缓解由炎症引起的认知衰退具有重要意义。然而,纯粹的鼠尾草酸由于其不稳定性,无法直接作为药物使用。为了解决这一问题,斯克里普斯研究所 的科学家合成了一种稳定的鼠尾草酸衍生物——diAcCA (二乙酰化鼠尾草酸)。 diAcCA的临床前研究 根据《Antioxidants》杂志上发布的最新研究,diAcCA 在治疗阿尔茨海默病小鼠模型时表现出显著的效果。研究发现,diAcCA 能够在小鼠的大脑中达到足够的鼠尾草酸水平,显著增强了记忆力并提高了突触密度。突触是神经元之间的连接点,它们的减少与阿尔茨海默病的进展密切相关。 减缓认知衰退:diAcCA的神奇效果 在这项实验中,研究人员将diAcCA 用于阿尔茨海默病小鼠模型,治疗持续了三个月。在治疗期间,行为测试显示,接受diAcCA治疗的小鼠在空间学习和记忆能力上表现出显著改善。研究还表明,diAcCA 不仅能够增强神经元突触密度,还能有效减少阿尔茨海默病相关的错误折叠蛋白(如磷酸化tau和β淀粉样蛋白)的积累,这些蛋白质被认为是引发阿尔茨海默病的“罪魁祸首”。 选择性激活:减小副作用 diAcCA 的另一大优势在于它的独特选择性。研究发现,diAcCA 仅在大脑的炎症区域激活,这种靶向性可以提高药物的治疗效果 ,同时减少潜在的副作用 。这种特性使其成为临床治疗的有力候选药物,并为阿尔茨海默病患者带来了新的希望。 未来的应用潜力:从阿尔茨海默病到其他疾病 更令人兴奋的是,研究人员认为,diAcCA 不仅能够治疗阿尔茨海默病,凭借其强大的抗炎能力,它还可能对其他由炎症引起的疾病,如2型糖尿病 、心脏病 和帕金森病 ,也具有治疗潜力。 研究展望与临床应用 随着对diAcCA 进一步的临床试验和研究,科学家们希望能够为阿尔茨海默病患者提供全新的治疗选择。**迷迭香的“记忆魔法”**或许将在未来成为现实,为无数患者带来恢复健康的希望。 总结: 这项研究的突破性进展让我们看到了鼠尾草酸衍生物diAcCA在治疗阿尔茨海默病方面的巨大潜力。通过对炎症的精准干预,diAcCA有望成为未来治疗认知障碍和炎症性疾病的有力工具,为全球范围内的患者提供新的治疗选择。

迷迭香化合物或成阿尔茨海默病新疗法的希望 迷迭香与记忆的关系:从古至今的传说 迷迭香(Rosemary)自古以来就被认为与增强记忆相关,甚至莎士比亚在其经典作品《哈姆雷特》中也提到过迷迭香。如今,科学研究发现,迷迭香和鼠尾草中的一种天然化合物——鼠尾草酸(Carnosic Acid) ,可能成为治疗阿尔茨海默病的新武器。阿尔茨海默病是导致痴呆的主要原因,也是美国第六大死亡原因,而其中的关键问题之一就是炎症反应。 鼠尾草酸的治疗潜力 鼠尾草酸是一种天然的抗氧化剂和抗炎化合物,它通过激活体内的天然防御酶来发挥作用。这一机制对缓解由炎症引起的认知衰退具有重要意义。然而,纯粹的鼠尾草酸由于其不稳定性,无法直接作为药物使用。为了解决这一问题,斯克里普斯研究所 的科学家合成了一种稳定的鼠尾草酸衍生物——diAcCA (二乙酰化鼠尾草酸)。 diAcCA的临床前研究 根据《Antioxidants》杂志上发布的最新研究,diAcCA 在治疗阿尔茨海默病小鼠模型时表现出显著的效果。研究发现,diAcCA 能够在小鼠的大脑中达到足够的鼠尾草酸水平,显著增强了记忆力并提高了突触密度。突触是神经元之间的连接点,它们的减少与阿尔茨海默病的进展密切相关。 减缓认知衰退:diAcCA的神奇效果 在这项实验中,研究人员将diAcCA 用于阿尔茨海默病小鼠模型,治疗持续了三个月。在治疗期间,行为测试显示,接受diAcCA治疗的小鼠在空间学习和记忆能力上表现出显著改善。研究还表明,diAcCA 不仅能够增强神经元突触密度,还能有效减少阿尔茨海默病相关的错误折叠蛋白(如磷酸化tau和β淀粉样蛋白)的积累,这些蛋白质被认为是引发阿尔茨海默病的“罪魁祸首”。 选择性激活:减小副作用 diAcCA 的另一大优势在于它的独特选择性。研究发现,diAcCA 仅在大脑的炎症区域激活,这种靶向性可以提高药物的治疗效果 ,同时减少潜在的副作用 。这种特性使其成为临床治疗的有力候选药物,并为阿尔茨海默病患者带来了新的希望。 未来的应用潜力:从阿尔茨海默病到其他疾病 更令人兴奋的是,研究人员认为,diAcCA 不仅能够治疗阿尔茨海默病,凭借其强大的抗炎能力,它还可能对其他由炎症引起的疾病,如2型糖尿病 、心脏病 和帕金森病 ,也具有治疗潜力。 研究展望与临床应用 随着对diAcCA 进一步的临床试验和研究,科学家们希望能够为阿尔茨海默病患者提供全新的治疗选择。**迷迭香的“记忆魔法”**或许将在未来成为现实,为无数患者带来恢复健康的希望。 总结: 这项研究的突破性进展让我们看到了鼠尾草酸衍生物diAcCA在治疗阿尔茨海默病方面的巨大潜力。通过对炎症的精准干预,diAcCA有望成为未来治疗认知障碍和炎症性疾病的有力工具,为全球范围内的患者提供新的治疗选择。2025-03-26

-

一喷见效的早泄新药或将改变治疗格局 利多卡因丙胺卡因气雾剂获受理,进入早泄治疗市场 3月24日,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网发布消息,Plethora Solutions与复星医药共同申报的5.1类新药——利多卡因丙胺卡因气雾剂 的上市申请正式获得受理。该药物商品名为Fortacin ,此前已在欧洲市场上市超过十年,并转为OTC(非处方药)。如果该药物顺利获得批准,它将填补中国早泄治疗市场中对口服药物依赖的空白,提供一种“一喷即效”的全新治疗选择。 早泄治疗现状:口服药物的局限性 早泄是男性最常见的性功能障碍之一,尤其在中国,城市男性的发病率高达2.3%。目前,国内唯一获批的治疗早泄的药物是口服药物达泊西汀 ,它属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),但其使用需提前1至2小时服用,并且可能带来头晕、恶心等不适的全身副作用。 与此不同,利多卡因丙胺卡因气雾剂 作为一款外用喷雾剂,通过利多卡因和丙胺卡因的双重局部麻醉作用,可直接降低阴茎龟头的敏感度 ,且具有快速起效的特点 ,使用后约5分钟即能见效,且第一喷即可感受到效果 ,避免了口服药物的等待时间和全身性副作用。 临床试验数据:效果显著,耐受性良好 根据临床III期试验数据,利多卡因丙胺卡因气雾剂 在患者阴道内射精潜伏期(IELT)方面的表现显著。研究显示,使用该气雾剂后,患者的IELT从基线的0.56分钟 提升至2.6分钟 ,提升幅度为6倍(p<0.0001)。此外,性满意度、射精控制能力以及困扰评分等方面均出现了显著改善。研究还显示,耐受性良好 ,无明显的系统性不良反应,与欧美市场的临床结果一致。 市场前景:外用药物的竞争优势 Fortacin 原研药自2013年在欧盟上市以来,已覆盖超过100万名患者,并在2020年转为OTC药物,进一步拓展了市场份额。复星医药自2018年获得该药物在中国的独家权益后,国内早泄治疗市场规模已超过13亿元。随着利多卡因丙胺卡因气雾剂 的加入,国内早泄治疗市场将形成口服药物与外用药物的双轨竞争格局。 目前,利多卡因丙胺卡因气雾剂 已经吸引了多家制药企业的关注,包括上海则正药业 等10家公司已经开始布局该品种。随着患者对隐私治疗 和即时药物 的需求逐渐增加,利多卡因丙胺卡因气雾剂 有望成为男性健康领域的下一款“爆款”产品。 潜在市场与未来前景 若该药物最终获得批准并上市,不仅有望打破达泊西汀 在临床上的垄断局面,还能够通过OTC渠道进一步扩大市场的可及性,为数千万 潜在患者提供治疗机会。随着市场的逐步发展,复星医药能否凭借这一创新产品在男科领域继续扩大其市场份额,值得持续关注。 总结: 利多卡因丙胺卡因气雾剂的引入为国内早泄治疗市场带来了革命性变化,尤其是在提供快速、有效、无全身副作用的治疗方式 方面具有巨大优势。未来,随着该药物的批准上市,男性患者的治疗选择将更加多元化,市场竞争也将进一步激烈。

一喷见效的早泄新药或将改变治疗格局 利多卡因丙胺卡因气雾剂获受理,进入早泄治疗市场 3月24日,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网发布消息,Plethora Solutions与复星医药共同申报的5.1类新药——利多卡因丙胺卡因气雾剂 的上市申请正式获得受理。该药物商品名为Fortacin ,此前已在欧洲市场上市超过十年,并转为OTC(非处方药)。如果该药物顺利获得批准,它将填补中国早泄治疗市场中对口服药物依赖的空白,提供一种“一喷即效”的全新治疗选择。 早泄治疗现状:口服药物的局限性 早泄是男性最常见的性功能障碍之一,尤其在中国,城市男性的发病率高达2.3%。目前,国内唯一获批的治疗早泄的药物是口服药物达泊西汀 ,它属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),但其使用需提前1至2小时服用,并且可能带来头晕、恶心等不适的全身副作用。 与此不同,利多卡因丙胺卡因气雾剂 作为一款外用喷雾剂,通过利多卡因和丙胺卡因的双重局部麻醉作用,可直接降低阴茎龟头的敏感度 ,且具有快速起效的特点 ,使用后约5分钟即能见效,且第一喷即可感受到效果 ,避免了口服药物的等待时间和全身性副作用。 临床试验数据:效果显著,耐受性良好 根据临床III期试验数据,利多卡因丙胺卡因气雾剂 在患者阴道内射精潜伏期(IELT)方面的表现显著。研究显示,使用该气雾剂后,患者的IELT从基线的0.56分钟 提升至2.6分钟 ,提升幅度为6倍(p<0.0001)。此外,性满意度、射精控制能力以及困扰评分等方面均出现了显著改善。研究还显示,耐受性良好 ,无明显的系统性不良反应,与欧美市场的临床结果一致。 市场前景:外用药物的竞争优势 Fortacin 原研药自2013年在欧盟上市以来,已覆盖超过100万名患者,并在2020年转为OTC药物,进一步拓展了市场份额。复星医药自2018年获得该药物在中国的独家权益后,国内早泄治疗市场规模已超过13亿元。随着利多卡因丙胺卡因气雾剂 的加入,国内早泄治疗市场将形成口服药物与外用药物的双轨竞争格局。 目前,利多卡因丙胺卡因气雾剂 已经吸引了多家制药企业的关注,包括上海则正药业 等10家公司已经开始布局该品种。随着患者对隐私治疗 和即时药物 的需求逐渐增加,利多卡因丙胺卡因气雾剂 有望成为男性健康领域的下一款“爆款”产品。 潜在市场与未来前景 若该药物最终获得批准并上市,不仅有望打破达泊西汀 在临床上的垄断局面,还能够通过OTC渠道进一步扩大市场的可及性,为数千万 潜在患者提供治疗机会。随着市场的逐步发展,复星医药能否凭借这一创新产品在男科领域继续扩大其市场份额,值得持续关注。 总结: 利多卡因丙胺卡因气雾剂的引入为国内早泄治疗市场带来了革命性变化,尤其是在提供快速、有效、无全身副作用的治疗方式 方面具有巨大优势。未来,随着该药物的批准上市,男性患者的治疗选择将更加多元化,市场竞争也将进一步激烈。2025-03-26

-

免疫介导炎症性疾病成人中的肺炎球菌疫苗接种有效性研究 背景介绍 在英国,约每30名成年人中就有1人受到免疫介导炎症性疾病的影响,例如类风湿性关节炎 、银屑病 、银屑病关节炎 、炎症性肠病 以及系统性红斑狼疮 (SLE)。这些患者通常需要接受不含糖皮质激素的免疫抑制治疗,免疫系统功能减弱使得他们更容易感染。肺炎球菌感染尤其常见,但至今,肺炎球菌疫苗在这些患者中的有效性尚未得到广泛研究。因此,2024年9月,《Lancet Rheumatol》期刊发布了一项研究,旨在评估肺炎球菌疫苗在免疫介导炎症性疾病患者中的预防作用。 研究方法 该研究采用了病例对照研究 设计,分析了来自英国临床实践研究数据链黄金数据库(CPRD)的电子健康记录数据,并结合住院和死亡信息。研究对象为1997年4月1日至2019年12月31日期间确诊的免疫介导炎症性疾病成年人。研究团队通过发病率密度抽样方法,匹配了10个同期对照,以年龄和性别为标准进行对比。分析了 肺炎住院 、肺炎死亡 及抗生素治疗的下呼吸道感染 等结局。 研究结果 第一项分析 :涉及12360名患者,其中1884名(15.2%)因肺炎住院,10476名(84.8%)未住院。 第二项分析 :包含5321名患者,781人(14.7%)死于肺炎,4540人(85.3%)存活。 第三项分析 :共涉及54530名患者,10549人(19.3%)发生下呼吸道感染并需要抗生素治疗,43981人(80.7%)未感染。 在多变量回归分析中,肺炎球菌疫苗接种与以下三项结局呈显著负相关: 肺炎住院 (调整比值比:0.70,95% CI:0.60-0.81) 肺炎死亡 (调整比值比:0.60,95% CI:0.48-0.76) 抗生素治疗下呼吸道感染 (调整比值比:0.76,95% CI:0.72-0.80) 结论 研究表明,接种肺炎球菌疫苗显著减少了免疫介导炎症性疾病患者因肺炎住院和死亡的风险,同时降低了下呼吸道感染的抗生素治疗需求。这一发现未发现明显的残余混杂因素 。然而,作为观察性研究,本研究仍无法排除某些未被测量的混杂因素。因此,研究结果仍需在其他国家的类似研究中进一步验证。 临床意义与未来展望 该研究为免疫介导炎症性疾病患者提供了肺炎球菌疫苗接种的重要数据支持,表明疫苗接种可有效降低肺炎相关的健康风险。未来,需要更多来自不同国家的数据来进一步确认这些结论,为全球免疫接种策略提供依据。

免疫介导炎症性疾病成人中的肺炎球菌疫苗接种有效性研究 背景介绍 在英国,约每30名成年人中就有1人受到免疫介导炎症性疾病的影响,例如类风湿性关节炎 、银屑病 、银屑病关节炎 、炎症性肠病 以及系统性红斑狼疮 (SLE)。这些患者通常需要接受不含糖皮质激素的免疫抑制治疗,免疫系统功能减弱使得他们更容易感染。肺炎球菌感染尤其常见,但至今,肺炎球菌疫苗在这些患者中的有效性尚未得到广泛研究。因此,2024年9月,《Lancet Rheumatol》期刊发布了一项研究,旨在评估肺炎球菌疫苗在免疫介导炎症性疾病患者中的预防作用。 研究方法 该研究采用了病例对照研究 设计,分析了来自英国临床实践研究数据链黄金数据库(CPRD)的电子健康记录数据,并结合住院和死亡信息。研究对象为1997年4月1日至2019年12月31日期间确诊的免疫介导炎症性疾病成年人。研究团队通过发病率密度抽样方法,匹配了10个同期对照,以年龄和性别为标准进行对比。分析了 肺炎住院 、肺炎死亡 及抗生素治疗的下呼吸道感染 等结局。 研究结果 第一项分析 :涉及12360名患者,其中1884名(15.2%)因肺炎住院,10476名(84.8%)未住院。 第二项分析 :包含5321名患者,781人(14.7%)死于肺炎,4540人(85.3%)存活。 第三项分析 :共涉及54530名患者,10549人(19.3%)发生下呼吸道感染并需要抗生素治疗,43981人(80.7%)未感染。 在多变量回归分析中,肺炎球菌疫苗接种与以下三项结局呈显著负相关: 肺炎住院 (调整比值比:0.70,95% CI:0.60-0.81) 肺炎死亡 (调整比值比:0.60,95% CI:0.48-0.76) 抗生素治疗下呼吸道感染 (调整比值比:0.76,95% CI:0.72-0.80) 结论 研究表明,接种肺炎球菌疫苗显著减少了免疫介导炎症性疾病患者因肺炎住院和死亡的风险,同时降低了下呼吸道感染的抗生素治疗需求。这一发现未发现明显的残余混杂因素 。然而,作为观察性研究,本研究仍无法排除某些未被测量的混杂因素。因此,研究结果仍需在其他国家的类似研究中进一步验证。 临床意义与未来展望 该研究为免疫介导炎症性疾病患者提供了肺炎球菌疫苗接种的重要数据支持,表明疫苗接种可有效降低肺炎相关的健康风险。未来,需要更多来自不同国家的数据来进一步确认这些结论,为全球免疫接种策略提供依据。2025-03-25

-

全球首个体重管理AI大模型“减单”正式发布,开启智能健康新时代 创新突破:“减单”AI大模型亮相合肥 3月23日,全球首款专注于体重管理的AI大模型——“减单” 在合肥正式发布。这一突破性成果由安徽医科大学校长翁建平教授团队 ,联合中国科学技术大学附属第一医院 和浙江诺特健康科技股份有限公司 (简称“诺特公司”)共同研发。 当前,我国超重和肥胖率持续上升 ,成人超重率高达34.3%,肥胖率达16.4%,且呈现年轻化趋势。若缺乏有效干预,预计到2030年,成人超重肥胖率或将激增至70.5%。2024年6月,国家卫生健康委 等16个部门共同制定了《“体重管理年”活动实施方案》,提出利用科技手段强化健康管理,并在3年内构建完善的体重管理支持体系 。 “减单”AI模型:科技赋能个性化体重管理 在发布会上,诺特公司董事长吴向明 表示,“减单”是基于DeepSeek、OpenAI、豆包 等大模型,并结合诺特公司21年体重管理经验 及超40万患者数据 训练而成。该模型依托“智能工具+专业支持+生态构建”模式,能够将以往需要专业团队持续跟踪的体重管理服务,转化为 智能化、个性化的数字健康助手。 与同类AI大模型相比,“减单”是全球首个专注于生活方式干预肥胖及相关慢性疾病的垂直应用模型 ,其模块化应用可快速扩展至内分泌科、营养科乃至全科医疗管理领域 。据估算,未来3年内,“减单”有望覆盖超过1亿名慢病患者 。 智能健康管理:“减单”如何改变体重控制方式? 中国科学技术大学附属第一医院教授郑雪瑛 表示,“减单”能够协助临床营养师快速构建个体健康档案 。例如,用户只需上传一日三餐的图片或文字描述 ,AI助手便可智能分析其饮食摄入情况,包括碳水化合物、蛋白质和脂肪的含量 ,并给予更健康的饮食建议。此外,该AI助手还会提供科学的烹饪指导 ,帮助用户优化食物搭配,以达到更高效的体重管理目标。 “减单”AI的三大核心创新点 安徽省卫生健康委医疗应急处处长吴伟 在发布会上强调,“减单”大模型的推出,不仅是科技赋能健康管理的一次重大进步,更具有三大核心创新突破 : “千人千策”个性化干预 :根据个体差异,量身定制体重管理方案,实现精准化、个性化健康管理 。 营养、运动、行为管理全链路覆盖 :打通饮食营养分析、运动指导、行为矫正 的全流程,实现健康干预的系统化升级 。 智能交互更“有温度” :借助多模态AI技术 ,实现语音、文字、图像等多种交互方式,让健康管理更加便捷、接地气 ,助力公众从被动治疗 向主动健康管理 转变。 展望未来:“减单”助力全民健康升级 随着AI+健康管理 技术的发展,“减单”不仅将助力医疗体系优化 ,提升基层健康管理效率 ,还将推动体重管理进入智能化、精准化的新阶段 。未来,“减单”将在慢病管理、营养干预、体重控制等多个领域 持续优化,为亿万用户提供更科学、更高效的健康解决方案 ,助力全民健康生活方式的全面升级。

全球首个体重管理AI大模型“减单”正式发布,开启智能健康新时代 创新突破:“减单”AI大模型亮相合肥 3月23日,全球首款专注于体重管理的AI大模型——“减单” 在合肥正式发布。这一突破性成果由安徽医科大学校长翁建平教授团队 ,联合中国科学技术大学附属第一医院 和浙江诺特健康科技股份有限公司 (简称“诺特公司”)共同研发。 当前,我国超重和肥胖率持续上升 ,成人超重率高达34.3%,肥胖率达16.4%,且呈现年轻化趋势。若缺乏有效干预,预计到2030年,成人超重肥胖率或将激增至70.5%。2024年6月,国家卫生健康委 等16个部门共同制定了《“体重管理年”活动实施方案》,提出利用科技手段强化健康管理,并在3年内构建完善的体重管理支持体系 。 “减单”AI模型:科技赋能个性化体重管理 在发布会上,诺特公司董事长吴向明 表示,“减单”是基于DeepSeek、OpenAI、豆包 等大模型,并结合诺特公司21年体重管理经验 及超40万患者数据 训练而成。该模型依托“智能工具+专业支持+生态构建”模式,能够将以往需要专业团队持续跟踪的体重管理服务,转化为 智能化、个性化的数字健康助手。 与同类AI大模型相比,“减单”是全球首个专注于生活方式干预肥胖及相关慢性疾病的垂直应用模型 ,其模块化应用可快速扩展至内分泌科、营养科乃至全科医疗管理领域 。据估算,未来3年内,“减单”有望覆盖超过1亿名慢病患者 。 智能健康管理:“减单”如何改变体重控制方式? 中国科学技术大学附属第一医院教授郑雪瑛 表示,“减单”能够协助临床营养师快速构建个体健康档案 。例如,用户只需上传一日三餐的图片或文字描述 ,AI助手便可智能分析其饮食摄入情况,包括碳水化合物、蛋白质和脂肪的含量 ,并给予更健康的饮食建议。此外,该AI助手还会提供科学的烹饪指导 ,帮助用户优化食物搭配,以达到更高效的体重管理目标。 “减单”AI的三大核心创新点 安徽省卫生健康委医疗应急处处长吴伟 在发布会上强调,“减单”大模型的推出,不仅是科技赋能健康管理的一次重大进步,更具有三大核心创新突破 : “千人千策”个性化干预 :根据个体差异,量身定制体重管理方案,实现精准化、个性化健康管理 。 营养、运动、行为管理全链路覆盖 :打通饮食营养分析、运动指导、行为矫正 的全流程,实现健康干预的系统化升级 。 智能交互更“有温度” :借助多模态AI技术 ,实现语音、文字、图像等多种交互方式,让健康管理更加便捷、接地气 ,助力公众从被动治疗 向主动健康管理 转变。 展望未来:“减单”助力全民健康升级 随着AI+健康管理 技术的发展,“减单”不仅将助力医疗体系优化 ,提升基层健康管理效率 ,还将推动体重管理进入智能化、精准化的新阶段 。未来,“减单”将在慢病管理、营养干预、体重控制等多个领域 持续优化,为亿万用户提供更科学、更高效的健康解决方案 ,助力全民健康生活方式的全面升级。2025-03-25

-

重磅消息:两款药物入选“罕见疾病药物研发关爱计划”试点项目 近日,国家药品监督管理局(CDE)官网发布了消息,华润双鹤的羟钴胺注射液和Genzyme公司研发的Fitusiran注射液成功入选《以患者为中心的罕见疾病药物研发试点工作计划(“关爱计划”)》项目。这一举措将加速这些创新药物的研发与临床应用,助力罕见疾病患者获得更多治疗选择。 一、羟钴胺注射液:关注儿童甲基丙二酸血症的治疗 药品名称: 羟钴胺注射液 研发单位: 华润双鹤药业股份有限公司 适应症: 本药物主要用于治疗儿童甲基丙二酸血症(MMA)伴或不伴同型半胱氨酸血症患者的代谢紊乱。 申报阶段: 目前处于A阶段——研发立项阶段。 重点工作: 在该阶段,药企将通过患者详细调研问卷的收集,进一步了解MMA疾病的自然史,为未来药物开发、剂型优化等提供数据支持。 二、Fitusiran注射液:血友病患者的新希望 药品名称: Fitusiran注射液 研发单位: Genzyme Corporation 适应症: 适用于作为常规预防治疗,针对有或没有凝血因子VIII或IX抑制物的血友病A或B的成人及≥12岁青少年患者,预防或减少出血的发生频率。 申报阶段: 当前处于D阶段——上市申请前/上市申请阶段。 重点工作: 在临床试验过程中,药企计划开展患者定性访谈研究,收集与评估Fitusiran使用前后的患者治疗体验,并将在上市后进一步跟踪其安全性、有效性等数据。 罕见疾病药物研发加速 此次两款药物的入选标志着“关爱计划”在推动罕见疾病药物研发方面取得了重要进展。通过这一计划,制药公司不仅能加快药物的临床研发进程,还能为患者提供更为精准的治疗方案。 随着该计划的实施,更多针对罕见病的创新疗法将有机会走向市场,进一步改善患者的生活质量。对罕见疾病患者来说,这无疑是一次重要的福音,期待这些新药能为他们带来治疗上的新希望。 总结: 关爱计划的试点项目为罕见疾病药物研发提供了有力支持,随着两款创新药物的逐步推进,未来将为更多罕见疾病患者带来新的治疗选择。

重磅消息:两款药物入选“罕见疾病药物研发关爱计划”试点项目 近日,国家药品监督管理局(CDE)官网发布了消息,华润双鹤的羟钴胺注射液和Genzyme公司研发的Fitusiran注射液成功入选《以患者为中心的罕见疾病药物研发试点工作计划(“关爱计划”)》项目。这一举措将加速这些创新药物的研发与临床应用,助力罕见疾病患者获得更多治疗选择。 一、羟钴胺注射液:关注儿童甲基丙二酸血症的治疗 药品名称: 羟钴胺注射液 研发单位: 华润双鹤药业股份有限公司 适应症: 本药物主要用于治疗儿童甲基丙二酸血症(MMA)伴或不伴同型半胱氨酸血症患者的代谢紊乱。 申报阶段: 目前处于A阶段——研发立项阶段。 重点工作: 在该阶段,药企将通过患者详细调研问卷的收集,进一步了解MMA疾病的自然史,为未来药物开发、剂型优化等提供数据支持。 二、Fitusiran注射液:血友病患者的新希望 药品名称: Fitusiran注射液 研发单位: Genzyme Corporation 适应症: 适用于作为常规预防治疗,针对有或没有凝血因子VIII或IX抑制物的血友病A或B的成人及≥12岁青少年患者,预防或减少出血的发生频率。 申报阶段: 当前处于D阶段——上市申请前/上市申请阶段。 重点工作: 在临床试验过程中,药企计划开展患者定性访谈研究,收集与评估Fitusiran使用前后的患者治疗体验,并将在上市后进一步跟踪其安全性、有效性等数据。 罕见疾病药物研发加速 此次两款药物的入选标志着“关爱计划”在推动罕见疾病药物研发方面取得了重要进展。通过这一计划,制药公司不仅能加快药物的临床研发进程,还能为患者提供更为精准的治疗方案。 随着该计划的实施,更多针对罕见病的创新疗法将有机会走向市场,进一步改善患者的生活质量。对罕见疾病患者来说,这无疑是一次重要的福音,期待这些新药能为他们带来治疗上的新希望。 总结: 关爱计划的试点项目为罕见疾病药物研发提供了有力支持,随着两款创新药物的逐步推进,未来将为更多罕见疾病患者带来新的治疗选择。2025-03-25

-

赛诺菲注射用卡普赛珠单抗拟纳入优先审评,或为aTTP患者带来新选择 3月21日,国家药监局(NMPA)发布公告,赛诺菲申报的注射用卡普赛珠单抗(Caplacizumab,商品名:Cablivi)拟纳入优先审评。这款药物主要用于治疗成人及12岁以上、体重至少40公斤的青少年患者,尤其是那些需要与血浆置换及免疫抑制治疗联合应用的获得性血栓性血小板减少性紫癜(aTTP)患者。此项进展对于国内aTTP患者而言,可能意味着一种新的治疗选择。 纳米抗体药物的突破:全球首款应用于aTTP治疗 Caplacizumab是全球首个获批的纳米抗体药物。它通过靶向血管性血友病因子(vWF)的A1结构域,抑制其与血小板GPIb-IX-V受体的结合,从而有效防止血小板粘附与微血栓形成。自2018年和2019年先后获得欧洲药品管理局(EMA)与美国FDA批准以来,这款药物已成为治疗成人获得性血栓性血小板减少性紫癜的重要选择。 赛诺菲战略收购与市场潜力 赛诺菲自2018年以39亿欧元收购Ablynx以来,将Caplacizumab纳入其产品管线,并推动其全球商业化。2023年,Caplacizumab的全球销售额达到了18亿元人民币,展现出强劲的市场潜力。该药物的市场表现进一步证明了纳米抗体药物在生物医药领域的巨大应用价值。 纳米抗体药物的技术优势与未来前景 纳米抗体因其小分子量、高稳定性和强穿透性,成为生物医药研发的前沿技术之一。自30年前首次在骆驼体内发现纳米抗体以来,这一技术已广泛应用于肿瘤治疗、诊断试剂等多个领域。目前,全球已有数十款纳米抗体处于临床试验阶段,未来有望在精准医疗中发挥重要作用,推动疾病治疗方式的革新。 国内市场的加速引入:创新疗法的突破 Caplacizumab在中国的优先审评,标志着我国在引入创新疗法方面的加速步伐,也展示了纳米抗体技术在临床应用中的巨大潜力。随着赛诺菲等生物医药企业的不断投入,罕见病的治疗和生物技术的发展有望迎来新的突破,为更多患者带来希望。 总的来说,随着技术的不断进步与创新药物的引入,aTTP等罕见病的治疗前景将更加广阔,未来在生物医药领域,纳米抗体技术将可能成为精准治疗的重要工具。

赛诺菲注射用卡普赛珠单抗拟纳入优先审评,或为aTTP患者带来新选择 3月21日,国家药监局(NMPA)发布公告,赛诺菲申报的注射用卡普赛珠单抗(Caplacizumab,商品名:Cablivi)拟纳入优先审评。这款药物主要用于治疗成人及12岁以上、体重至少40公斤的青少年患者,尤其是那些需要与血浆置换及免疫抑制治疗联合应用的获得性血栓性血小板减少性紫癜(aTTP)患者。此项进展对于国内aTTP患者而言,可能意味着一种新的治疗选择。 纳米抗体药物的突破:全球首款应用于aTTP治疗 Caplacizumab是全球首个获批的纳米抗体药物。它通过靶向血管性血友病因子(vWF)的A1结构域,抑制其与血小板GPIb-IX-V受体的结合,从而有效防止血小板粘附与微血栓形成。自2018年和2019年先后获得欧洲药品管理局(EMA)与美国FDA批准以来,这款药物已成为治疗成人获得性血栓性血小板减少性紫癜的重要选择。 赛诺菲战略收购与市场潜力 赛诺菲自2018年以39亿欧元收购Ablynx以来,将Caplacizumab纳入其产品管线,并推动其全球商业化。2023年,Caplacizumab的全球销售额达到了18亿元人民币,展现出强劲的市场潜力。该药物的市场表现进一步证明了纳米抗体药物在生物医药领域的巨大应用价值。 纳米抗体药物的技术优势与未来前景 纳米抗体因其小分子量、高稳定性和强穿透性,成为生物医药研发的前沿技术之一。自30年前首次在骆驼体内发现纳米抗体以来,这一技术已广泛应用于肿瘤治疗、诊断试剂等多个领域。目前,全球已有数十款纳米抗体处于临床试验阶段,未来有望在精准医疗中发挥重要作用,推动疾病治疗方式的革新。 国内市场的加速引入:创新疗法的突破 Caplacizumab在中国的优先审评,标志着我国在引入创新疗法方面的加速步伐,也展示了纳米抗体技术在临床应用中的巨大潜力。随着赛诺菲等生物医药企业的不断投入,罕见病的治疗和生物技术的发展有望迎来新的突破,为更多患者带来希望。 总的来说,随着技术的不断进步与创新药物的引入,aTTP等罕见病的治疗前景将更加广阔,未来在生物医药领域,纳米抗体技术将可能成为精准治疗的重要工具。2025-03-24

-

中山大学崔隽教授团队发现癌症铁死亡新靶点:zDHHC8 研究背景与发现 中山大学崔隽教授团队近期在《Nature Cancer》上发表了一项重要研究,题为《Palmitoylation of GPX4 via the targetable ZDHHC8 determines ferroptosis sensitivity and antitumor immunity》。研究揭示了zDHHC8通过棕榈酰化修饰谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4),在铁死亡过程中扮演了关键角色,且该机制与肿瘤免疫治疗密切相关。 zDHHC8与铁死亡的关系 铁死亡(ferroptosis)是一种铁依赖性脂质过氧化性细胞死亡方式。研究表明,GPX4是一种关键的抗氧化酶,能减缓脂质过氧化,抑制铁死亡的发生。而zDHHC8作为一种S-酰基转移酶,能够通过对GPX4进行棕榈酰化修饰,改变其功能,进而防止铁死亡的发生。研究团队发现,在多种肿瘤细胞中,zDHHC8的表达水平较高,且其作用于GPX4的棕榈酰化修饰是其抗铁死亡的重要机制。 PF-670462:zDHHC8的特异性抑制剂 为了进一步验证zDHHC8在铁死亡中的作用,研究团队通过小分子药物筛选,找到了PF-670462,这是一种特异性抑制zDHHC8的化合物。PF-670462能够有效抑制zDHHC8的活性,促进GPX4的去棕榈酰化,进而增加细胞的铁死亡敏感性。通过这一机制,PF-670462能够增强肿瘤细胞的铁死亡反应,从而提高癌症免疫治疗的效果。 在癌症免疫治疗中的潜力 研究还发现,PF-670462通过增强铁死亡,能够有效促进CD8+细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。在小鼠黑色素瘤模型中,PF-670462与免疫治疗联合使用时,显著提高了治疗效果。这表明,抑制zDHHC8可能成为增强癌症免疫治疗的一种新策略。 研究意义与未来应用 该研究揭示了zDHHC8在铁死亡调控中的核心作用,并提出通过抑制zDHHC8来促进铁死亡作为一种抗癌治疗的新途径。PF-670462等zDHHC8抑制剂的应用,可能为癌症治疗提供新的选择,特别是在增强免疫治疗效果方面具有重要的临床潜力。

中山大学崔隽教授团队发现癌症铁死亡新靶点:zDHHC8 研究背景与发现 中山大学崔隽教授团队近期在《Nature Cancer》上发表了一项重要研究,题为《Palmitoylation of GPX4 via the targetable ZDHHC8 determines ferroptosis sensitivity and antitumor immunity》。研究揭示了zDHHC8通过棕榈酰化修饰谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4),在铁死亡过程中扮演了关键角色,且该机制与肿瘤免疫治疗密切相关。 zDHHC8与铁死亡的关系 铁死亡(ferroptosis)是一种铁依赖性脂质过氧化性细胞死亡方式。研究表明,GPX4是一种关键的抗氧化酶,能减缓脂质过氧化,抑制铁死亡的发生。而zDHHC8作为一种S-酰基转移酶,能够通过对GPX4进行棕榈酰化修饰,改变其功能,进而防止铁死亡的发生。研究团队发现,在多种肿瘤细胞中,zDHHC8的表达水平较高,且其作用于GPX4的棕榈酰化修饰是其抗铁死亡的重要机制。 PF-670462:zDHHC8的特异性抑制剂 为了进一步验证zDHHC8在铁死亡中的作用,研究团队通过小分子药物筛选,找到了PF-670462,这是一种特异性抑制zDHHC8的化合物。PF-670462能够有效抑制zDHHC8的活性,促进GPX4的去棕榈酰化,进而增加细胞的铁死亡敏感性。通过这一机制,PF-670462能够增强肿瘤细胞的铁死亡反应,从而提高癌症免疫治疗的效果。 在癌症免疫治疗中的潜力 研究还发现,PF-670462通过增强铁死亡,能够有效促进CD8+细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。在小鼠黑色素瘤模型中,PF-670462与免疫治疗联合使用时,显著提高了治疗效果。这表明,抑制zDHHC8可能成为增强癌症免疫治疗的一种新策略。 研究意义与未来应用 该研究揭示了zDHHC8在铁死亡调控中的核心作用,并提出通过抑制zDHHC8来促进铁死亡作为一种抗癌治疗的新途径。PF-670462等zDHHC8抑制剂的应用,可能为癌症治疗提供新的选择,特别是在增强免疫治疗效果方面具有重要的临床潜力。2025-03-24

大家都在看

药品推荐

-

克林霉素 Clindamycin

本品适用于革兰氏阳性菌和厌氧菌引起的各种感染性疾病

美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)

-

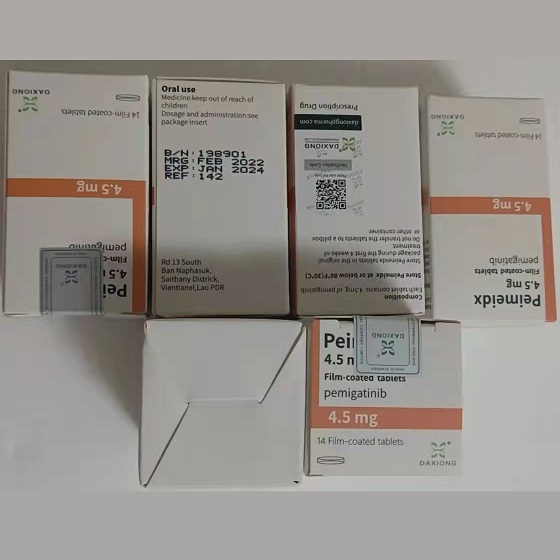

佩米替尼 Pemigatinib

国内新型胆管癌靶向药,疾病控制率高

老挝大熊制药有限公司

-

古塞奇尤单抗 guselkumab

适用为成年患者有中度-至-严重斑块性银屑病的治疗患者是全身治疗或光治疗后备者

美国杨森

-

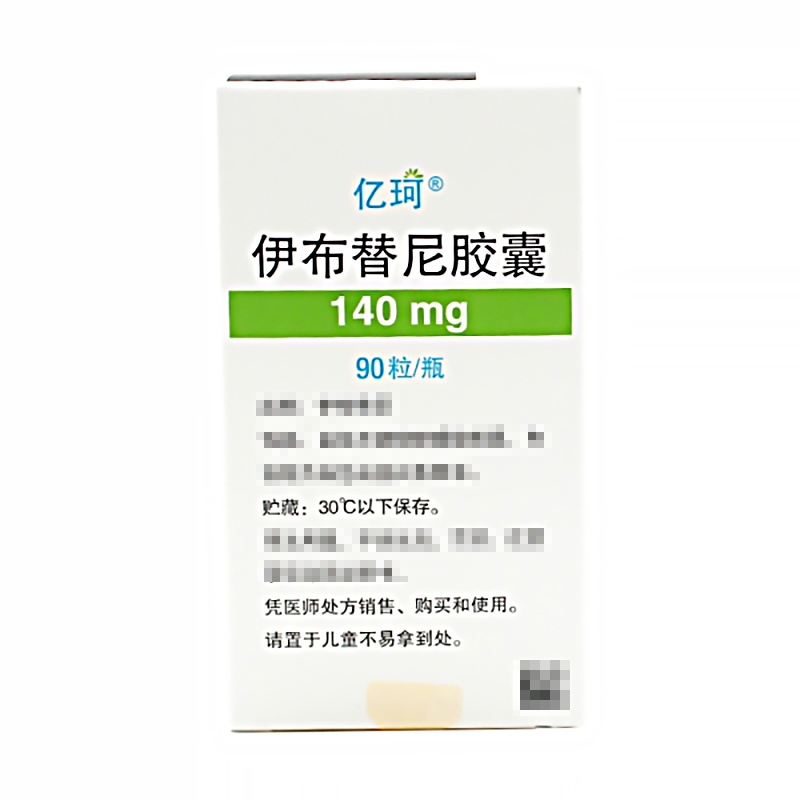

伊布替尼 Ibrutinib

治疗白血病和淋巴瘤BTK激酶抑制剂,中位生存14.6个月

印度纳科Natco制药有限公司

-

阿奇霉素 Azithromycin

本品适用于敏感细菌所引起的下列感染:1.支气管炎、肺炎等下呼吸道感染;2.皮肤和软组织感染;急性中耳炎;3.鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染等

印度Aprazer Healthcare Private Limited