医药资讯

-

维昇药业成功上市,成2025年港股创新药第一股 2025年3月21日,维昇药业(股票代码:02561.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,成为2025年首家在港股上市的创新药企业。同时,维昇药业也成为香港股市中首家专注于生长发育和内分泌领域的上市公司。 维昇药业IPO概况:融资规模超1亿美元 维昇药业此次IPO的发行价格定为每股68.80港元,并通过全面行使发行规模调整选择权,增加了15%的发行规模,最终发行股数达到1140万股。公司基础融资规模达1亿美元,绿鞋机制规模为1500万美元。这使得维昇药业成为香港市场历史上第一家在创新药IPO中使用并全面扩大规模调整选择权的公司。 此外,维昇药业吸引了五位明星基石投资者,包括安科生物、苏州工业园区产业投资基金、Vivo Capital、药明生物和瑞凯集团等多家机构参与,为公司的未来发展提供了坚实的资本支持。 背靠实力股东,维昇药业融资之路稳步推进 自2018年成立以来,维昇药业便吸引了诸多知名投资机构的关注和资本支持。公司最初获得了来自创始股东Ascendis Pharma A/S、Vivo Capital和Sofinnova的4000万美元融资,为公司奠定了8000万美元的初步估值基础。在B轮融资时,维昇药业更是迎来了红杉中国、奥博资本等投资巨头的加入,进一步加强了公司的资金实力和发展潜力。 此次IPO,维昇药业同样获得了大力支持,尤其是新加入的基石投资者安科生物和药明生物,它们的参与不仅为公司提供了资金,还为产品的商业化铺平了道路。 核心产品“隆培促生长素”引领市场突破 维昇药业的核心竞争力来自于其在生长发育及内分泌领域的创新产品管线。其代表产品隆培促生长素(Lonapegsomatropin)是全球首款每周一次的长效生长激素,并已获得FDA和EMA的批准,用于治疗儿童生长激素缺乏症(PGHD)。此药也是首款在临床试验中证明优于传统生长激素日制剂的长效生长激素。 隆培促生长素的临床优势和市场前景非常广阔,特别是在中国市场。目前,中国的人生长激素市场正在快速增长,预计到2030年市场规模将达到人民币286亿元。特别是随着患者渗透率的提高和长效生长激素接受度的增加,隆培促生长素将为更多患者提供治疗选择。 维昇药业的全球化发展与战略布局 除了隆培促生长素,维昇药业还在研发其他内分泌领域的创新药物,包括帕罗培特立帕肽(Palopegteriparatide)和那韦培肽(Navepegritide)。前者主要用于治疗甲状旁腺功能减退症,而后者则为治疗软骨发育不全的首款创新药物。 目前,帕罗培特立帕肽已经完成了中国3期临床试验,并预计成为中国唯一一款用于成人甲状旁腺功能减退症的激素替代药物。而那韦培肽则在全球范围内取得了孤儿药资格认证,预计将成为中国软骨发育不全领域的首款基因治疗药物。 市场前景广阔,政策支持加持 维昇药业的产品管线覆盖了多个治疗领域,尤其是在内分泌和生长发育疾病领域,其所研发的创新药物填补了国内外多个临床空白。特别是在中国,软骨发育不全已被列入国家第二批罕见病目录,这为那韦培肽等罕见病药物提供了政策支持和市场机会。 根据弗若斯特沙利文的分析,未来中国内分泌市场将继续增长,预计长效生长激素的市场规模到2030年将达到人民币211亿元,约占中国整个生长激素市场的73.8%。 未来展望:加速填补治疗空白,驱动创新 维昇药业的成功上市,标志着公司在创新药领域的巨大潜力。凭借其强大的资本支持、优秀的产品管线以及持续研发的能力,维昇药业将加速推动国内外市场的布局,为全球患者提供更好的治疗选择,尤其在内分泌疾病领域的突破性治疗中,维昇药业无疑将成为行业的领跑者。

维昇药业成功上市,成2025年港股创新药第一股 2025年3月21日,维昇药业(股票代码:02561.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,成为2025年首家在港股上市的创新药企业。同时,维昇药业也成为香港股市中首家专注于生长发育和内分泌领域的上市公司。 维昇药业IPO概况:融资规模超1亿美元 维昇药业此次IPO的发行价格定为每股68.80港元,并通过全面行使发行规模调整选择权,增加了15%的发行规模,最终发行股数达到1140万股。公司基础融资规模达1亿美元,绿鞋机制规模为1500万美元。这使得维昇药业成为香港市场历史上第一家在创新药IPO中使用并全面扩大规模调整选择权的公司。 此外,维昇药业吸引了五位明星基石投资者,包括安科生物、苏州工业园区产业投资基金、Vivo Capital、药明生物和瑞凯集团等多家机构参与,为公司的未来发展提供了坚实的资本支持。 背靠实力股东,维昇药业融资之路稳步推进 自2018年成立以来,维昇药业便吸引了诸多知名投资机构的关注和资本支持。公司最初获得了来自创始股东Ascendis Pharma A/S、Vivo Capital和Sofinnova的4000万美元融资,为公司奠定了8000万美元的初步估值基础。在B轮融资时,维昇药业更是迎来了红杉中国、奥博资本等投资巨头的加入,进一步加强了公司的资金实力和发展潜力。 此次IPO,维昇药业同样获得了大力支持,尤其是新加入的基石投资者安科生物和药明生物,它们的参与不仅为公司提供了资金,还为产品的商业化铺平了道路。 核心产品“隆培促生长素”引领市场突破 维昇药业的核心竞争力来自于其在生长发育及内分泌领域的创新产品管线。其代表产品隆培促生长素(Lonapegsomatropin)是全球首款每周一次的长效生长激素,并已获得FDA和EMA的批准,用于治疗儿童生长激素缺乏症(PGHD)。此药也是首款在临床试验中证明优于传统生长激素日制剂的长效生长激素。 隆培促生长素的临床优势和市场前景非常广阔,特别是在中国市场。目前,中国的人生长激素市场正在快速增长,预计到2030年市场规模将达到人民币286亿元。特别是随着患者渗透率的提高和长效生长激素接受度的增加,隆培促生长素将为更多患者提供治疗选择。 维昇药业的全球化发展与战略布局 除了隆培促生长素,维昇药业还在研发其他内分泌领域的创新药物,包括帕罗培特立帕肽(Palopegteriparatide)和那韦培肽(Navepegritide)。前者主要用于治疗甲状旁腺功能减退症,而后者则为治疗软骨发育不全的首款创新药物。 目前,帕罗培特立帕肽已经完成了中国3期临床试验,并预计成为中国唯一一款用于成人甲状旁腺功能减退症的激素替代药物。而那韦培肽则在全球范围内取得了孤儿药资格认证,预计将成为中国软骨发育不全领域的首款基因治疗药物。 市场前景广阔,政策支持加持 维昇药业的产品管线覆盖了多个治疗领域,尤其是在内分泌和生长发育疾病领域,其所研发的创新药物填补了国内外多个临床空白。特别是在中国,软骨发育不全已被列入国家第二批罕见病目录,这为那韦培肽等罕见病药物提供了政策支持和市场机会。 根据弗若斯特沙利文的分析,未来中国内分泌市场将继续增长,预计长效生长激素的市场规模到2030年将达到人民币211亿元,约占中国整个生长激素市场的73.8%。 未来展望:加速填补治疗空白,驱动创新 维昇药业的成功上市,标志着公司在创新药领域的巨大潜力。凭借其强大的资本支持、优秀的产品管线以及持续研发的能力,维昇药业将加速推动国内外市场的布局,为全球患者提供更好的治疗选择,尤其在内分泌疾病领域的突破性治疗中,维昇药业无疑将成为行业的领跑者。2025-03-24

-

北京儿童医院推出“AI儿科医生”,助力儿童健康管理 北京儿童医院(首都医科大学附属北京儿童医院)近日正式发布了国内首个儿科大模型“福棠·百川”,并同步推出了基层版与专家版“AI儿科医生”。经过测试阶段,该AI诊断系统的准确率已经超越了该院主治医师水平,为儿科医疗提供了全新的智能支持。 “AI儿科医生”背后的技术支撑 “AI儿科医生”基于“福棠·百川”儿科大模型,这一模型整合了国内外4万多份医学指南和3800多万篇科研文献,覆盖了儿科领域的权威临床指南及科研成果。通过这种大数据支撑,北京儿童医院计划将该技术推广到包括海淀区、经济技术开发区等区域内的基层医院,同时联动河北省超过150家县级医院,为更多儿童提供智能化医疗服务。 基层版与专家版的差异化应用 “AI儿科医生”有两个版本:基层版和专家版,针对不同需求进行功能设计。基层版重点为基层医生提供标准化的诊疗流程指导,涵盖诊疗、转诊、培训与科普模块。模型能够在问诊时帮助医生询问关键症状,诊断时结合症状和检查结果给出初步判断,并提供相应的治疗方案与用药建议。专家版则专为专业医疗人员设计,能够提供更为精细的分析和更高层次的建议。 “AI儿科医生”提升医疗效率,减轻医生负担 北京儿童医院院长倪鑫介绍,AI系统的应用旨在通过减轻医生的负担,提高诊疗效率,同时也能在面对疑难病例时,帮助基层医生提升诊疗能力,并引导向上级医院转诊。倪院长特别强调,尽管“AI儿科医生”在诊断准确率上取得了优异成绩,但它仍然只是医生的辅助工具,不会取代医生的角色。诊疗意见最终由医生决定,且医生承担相应的责任。 AI不会取代医生,医疗温度依旧由医生传递 倪鑫指出,尽管人工智能在医疗领域的应用潜力巨大,但它无法代替医生的人文关怀。AI虽然可以提供专业的医学建议,但缺乏与患者及家长的情感交流和关怀。例如,当孩子生病时,医生的安慰和体贴,递上一张纸巾为家长拭泪等人文关怀,AI是无法做到的。 未来展望:AI赋能基层医疗,推动分级诊疗 随着“AI儿科医生”的推广,基层医疗机构的服务能力将得到显著提升,这对于推动我国儿科医疗体系的分级诊疗具有重要意义。倪鑫还透露,家庭版“AI儿科医生”将在今年年底上线,届时家长们可以通过智能化平台为孩子提供日常健康管理和疾病预防。 总结:AI辅助医疗开启儿童健康新篇章 “AI儿科医生”的应用是人工智能技术在儿科医疗领域的一次突破性尝试,不仅提升了诊疗效率,还通过大数据分析推动精准医疗的发展。未来,随着技术不断升级,AI将在医疗健康领域发挥更大作用,但它与医生的紧密合作将是确保医疗质量和安全的关键。

北京儿童医院推出“AI儿科医生”,助力儿童健康管理 北京儿童医院(首都医科大学附属北京儿童医院)近日正式发布了国内首个儿科大模型“福棠·百川”,并同步推出了基层版与专家版“AI儿科医生”。经过测试阶段,该AI诊断系统的准确率已经超越了该院主治医师水平,为儿科医疗提供了全新的智能支持。 “AI儿科医生”背后的技术支撑 “AI儿科医生”基于“福棠·百川”儿科大模型,这一模型整合了国内外4万多份医学指南和3800多万篇科研文献,覆盖了儿科领域的权威临床指南及科研成果。通过这种大数据支撑,北京儿童医院计划将该技术推广到包括海淀区、经济技术开发区等区域内的基层医院,同时联动河北省超过150家县级医院,为更多儿童提供智能化医疗服务。 基层版与专家版的差异化应用 “AI儿科医生”有两个版本:基层版和专家版,针对不同需求进行功能设计。基层版重点为基层医生提供标准化的诊疗流程指导,涵盖诊疗、转诊、培训与科普模块。模型能够在问诊时帮助医生询问关键症状,诊断时结合症状和检查结果给出初步判断,并提供相应的治疗方案与用药建议。专家版则专为专业医疗人员设计,能够提供更为精细的分析和更高层次的建议。 “AI儿科医生”提升医疗效率,减轻医生负担 北京儿童医院院长倪鑫介绍,AI系统的应用旨在通过减轻医生的负担,提高诊疗效率,同时也能在面对疑难病例时,帮助基层医生提升诊疗能力,并引导向上级医院转诊。倪院长特别强调,尽管“AI儿科医生”在诊断准确率上取得了优异成绩,但它仍然只是医生的辅助工具,不会取代医生的角色。诊疗意见最终由医生决定,且医生承担相应的责任。 AI不会取代医生,医疗温度依旧由医生传递 倪鑫指出,尽管人工智能在医疗领域的应用潜力巨大,但它无法代替医生的人文关怀。AI虽然可以提供专业的医学建议,但缺乏与患者及家长的情感交流和关怀。例如,当孩子生病时,医生的安慰和体贴,递上一张纸巾为家长拭泪等人文关怀,AI是无法做到的。 未来展望:AI赋能基层医疗,推动分级诊疗 随着“AI儿科医生”的推广,基层医疗机构的服务能力将得到显著提升,这对于推动我国儿科医疗体系的分级诊疗具有重要意义。倪鑫还透露,家庭版“AI儿科医生”将在今年年底上线,届时家长们可以通过智能化平台为孩子提供日常健康管理和疾病预防。 总结:AI辅助医疗开启儿童健康新篇章 “AI儿科医生”的应用是人工智能技术在儿科医疗领域的一次突破性尝试,不仅提升了诊疗效率,还通过大数据分析推动精准医疗的发展。未来,随着技术不断升级,AI将在医疗健康领域发挥更大作用,但它与医生的紧密合作将是确保医疗质量和安全的关键。2025-03-21

-

揭开免疫系统“超级战士”失去战斗力的谜团:代谢不足是关键 在病毒或癌细胞侵入人体时,免疫系统会快速响应,其中I型干扰素(IFN-I)是重要的防御武器。尽管所有细胞都能产生一定量的IFN-I,但浆细胞样树突状细胞(pDCs)因其在病原感染初期迅速产生大量IFN-I而被称为免疫系统的“超级战士”。然而,这些细胞在感染后期和肿瘤环境中的IFN-I生产能力却会急剧下降。近日,一项发表于《Nature Communications》的研究揭示,代谢不足,特别是乳酸脱氢酶B(LDHB)的下调,是这一现象的关键原因。 pDCs为何在感染后期停止产生IFN-I? 长期以来,科学家们对pDCs在感染初期的强烈IFN-I反应进行了深入研究,但对于为何这些细胞在后期停止产生IFN-I一直缺乏了解。要解决这一问题,对于改善免疫反应、开发抗感染和抗癌疗法至关重要。 加州大学圣地亚哥分校等机构的研究团队发现,pDCs的IFN-I生产能力受到代谢不足的显著影响,特别是LDHB的下调。LDHB是体内重要的代谢酶,对能量生成和细胞功能至关重要。研究显示,LDHB在pDCs的IFN-I生产中扮演着核心角色,其缺失会显著降低pDCs应对病毒的能力。 LDHB的缺失影响IFN-I生产能力 通过对小鼠的实验,研究者发现感染初期,pDCs能够迅速产生大量的IFN-I,但随着时间的推移,IFN-I的生产能力逐渐下降。进一步的转录组学分析表明,与代谢相关的基因在pDCs功能抑制中发生了显著变化,尤其是LDHB的表达显著下降。LDHB的缺乏不仅影响了pDCs的IFN-I生产,还损害了其代谢功能。 基因编辑技术揭示,LDHB缺失的小鼠在感染后表现出病毒控制能力的显著下降,恢复LDHB的表达后,小鼠的pDCs功能得到了改善。这一发现表明,恢复LDHB表达可能是增强pDCs功能的有效途径。 新疗法的潜力:调节代谢途径提升免疫反应 这一研究为开发新的治疗策略提供了潜在的理论基础。通过调节LDHB或其他代谢途径,研究者或许能够增强pDCs的IFN-I生产能力,从而提高机体对病毒和癌症的抵抗力。此外,这种方法也可能有助于减少自身免疫疾病中的病理性IFN-I产生,缓解相关症状。 pDCs:免疫系统中的“超级战士” pDCs在抗病毒和抗肿瘤免疫中具有不可替代的作用。研究者认为,通过调节其代谢功能,能够让这些“超级战士”在未来的治疗中发挥更大的作用。不仅在抵御感染和癌症方面,甚至在缓解自身免疫疾病中的病理反应方面,pDCs的代谢调节也可能提供新的治疗思路。 总结 这项研究首次揭示了pDCs在感染后期功能衰退的代谢机制,特别是LDHB的关键作用。通过恢复LDHB的表达,科学家们或许能激发pDCs的强大免疫反应,增强抗病毒与抗癌的能力,同时为治疗自身免疫性疾病提供新的方法。此项发现为免疫疗法的未来发展奠定了重要的理论基础。

揭开免疫系统“超级战士”失去战斗力的谜团:代谢不足是关键 在病毒或癌细胞侵入人体时,免疫系统会快速响应,其中I型干扰素(IFN-I)是重要的防御武器。尽管所有细胞都能产生一定量的IFN-I,但浆细胞样树突状细胞(pDCs)因其在病原感染初期迅速产生大量IFN-I而被称为免疫系统的“超级战士”。然而,这些细胞在感染后期和肿瘤环境中的IFN-I生产能力却会急剧下降。近日,一项发表于《Nature Communications》的研究揭示,代谢不足,特别是乳酸脱氢酶B(LDHB)的下调,是这一现象的关键原因。 pDCs为何在感染后期停止产生IFN-I? 长期以来,科学家们对pDCs在感染初期的强烈IFN-I反应进行了深入研究,但对于为何这些细胞在后期停止产生IFN-I一直缺乏了解。要解决这一问题,对于改善免疫反应、开发抗感染和抗癌疗法至关重要。 加州大学圣地亚哥分校等机构的研究团队发现,pDCs的IFN-I生产能力受到代谢不足的显著影响,特别是LDHB的下调。LDHB是体内重要的代谢酶,对能量生成和细胞功能至关重要。研究显示,LDHB在pDCs的IFN-I生产中扮演着核心角色,其缺失会显著降低pDCs应对病毒的能力。 LDHB的缺失影响IFN-I生产能力 通过对小鼠的实验,研究者发现感染初期,pDCs能够迅速产生大量的IFN-I,但随着时间的推移,IFN-I的生产能力逐渐下降。进一步的转录组学分析表明,与代谢相关的基因在pDCs功能抑制中发生了显著变化,尤其是LDHB的表达显著下降。LDHB的缺乏不仅影响了pDCs的IFN-I生产,还损害了其代谢功能。 基因编辑技术揭示,LDHB缺失的小鼠在感染后表现出病毒控制能力的显著下降,恢复LDHB的表达后,小鼠的pDCs功能得到了改善。这一发现表明,恢复LDHB表达可能是增强pDCs功能的有效途径。 新疗法的潜力:调节代谢途径提升免疫反应 这一研究为开发新的治疗策略提供了潜在的理论基础。通过调节LDHB或其他代谢途径,研究者或许能够增强pDCs的IFN-I生产能力,从而提高机体对病毒和癌症的抵抗力。此外,这种方法也可能有助于减少自身免疫疾病中的病理性IFN-I产生,缓解相关症状。 pDCs:免疫系统中的“超级战士” pDCs在抗病毒和抗肿瘤免疫中具有不可替代的作用。研究者认为,通过调节其代谢功能,能够让这些“超级战士”在未来的治疗中发挥更大的作用。不仅在抵御感染和癌症方面,甚至在缓解自身免疫疾病中的病理反应方面,pDCs的代谢调节也可能提供新的治疗思路。 总结 这项研究首次揭示了pDCs在感染后期功能衰退的代谢机制,特别是LDHB的关键作用。通过恢复LDHB的表达,科学家们或许能激发pDCs的强大免疫反应,增强抗病毒与抗癌的能力,同时为治疗自身免疫性疾病提供新的方法。此项发现为免疫疗法的未来发展奠定了重要的理论基础。2025-03-21

-

创新突破!Moon Surgical人工智能平台获得FDA批准 近日,Moon Surgical宣布,其基于英伟达技术开发的ScoPilot人工智能平台获得了美国FDA的批准。这一平台将与Moon Surgical的旗舰产品——Maestro手术机器人结合应用,标志着手术机器人领域的一项重大突破。 首个术中实时运行的AI系统 Moon Surgical成立于2019年,专注于腹腔镜手术辅助机器人的研发,前身为MastOR公司。值得注意的是,Moon Surgical的董事会主席是“手术机器人之父”Frederic Moll博士,直觉医疗的联合创始人。 此次获批的ScoPilot人工智能平台是首个在商用手术机器人平台上实现术中实时运行的AI系统。该平台采用了英伟达Holoscan技术,通过本地化部署在Maestro系统中,为外科医生提供了几项关键功能: 视野智能稳定 :自动调整腹腔镜的视角,确保手术过程中视野始终清晰; 器械协同控制 :医生无需放下手术器械,即可调整腹腔镜位置,保持手术的连贯性; 效率提升 :实现“双手操控三器械”的高效操作模式。 Maestro手术机器人:增强型腹腔镜助手 Maestro手术机器人是一款双臂机器人助手,可以握住并操作标准的腹腔镜器械。它于2024年6月5日获得了FDA批准,旨在为接受软组织手术的患者提供一种更加便捷的增强型腹腔镜手术体验。 该机器人不仅能提供稳定的回缩和相机固定,还能根据医生的操作自动调节手术器械位置,简化了操作过程。此外,Maestro机器人还具备术中摄像跟踪功能,自动将摄像臂定位到最佳配置,提升手术的精确度和安全性。 AI与医疗器械的深度融合 随着AI技术的快速发展,Moon Surgical不仅在推出ScoPilot平台的同时宣布了与英伟达的进一步合作计划。双方将通过Nvidia Isaac for Healthcare平台进一步提升Maestro手术机器人系统。合作的主要目标包括: 数字化手术流程 :通过AI技术实现手术流程的数字化和优化; 智能训练模式 :使用虚拟手术环境生成合成数据,以替代传统的手术数据训练方式; 加速系统开发 :通过Holoscan实时传感处理和IGX算力的支持,减少开发周期、降低成本,确保系统测试和部署的安全性与高效性。 AI医疗器械的未来趋势 随着AI技术在医疗领域的不断深入,越来越多的医疗器械公司开始将AI应用于产品创新。英伟达作为AI计算的领导者,已与众多医疗企业展开了深度合作,如与强生医疗、美敦力、GE医疗等行业巨头共同推动AI在医疗领域的应用。 在中国市场,AI医疗器械的发展同样进入了快速轨道。近年来,中国发布了一系列政策,推动AI医疗器械的高质量发展,本土企业也纷纷加快了在AI领域的布局。例如,迈瑞医疗与腾讯AI Lab的合作,共同推出了基于AI技术的妇产超声诊断系统。 结语 ScoPilot人工智能平台的FDA批准,为Maestro手术机器人带来了更加智能的操作体验。未来,Moon Surgical将在这一领域继续推进创新,为手术机器人行业的进一步发展和患者提供更好的治疗体验。随着AI技术的持续进步,医疗领域的创新将会不断深化,期待更多突破性的技术和产品。

创新突破!Moon Surgical人工智能平台获得FDA批准 近日,Moon Surgical宣布,其基于英伟达技术开发的ScoPilot人工智能平台获得了美国FDA的批准。这一平台将与Moon Surgical的旗舰产品——Maestro手术机器人结合应用,标志着手术机器人领域的一项重大突破。 首个术中实时运行的AI系统 Moon Surgical成立于2019年,专注于腹腔镜手术辅助机器人的研发,前身为MastOR公司。值得注意的是,Moon Surgical的董事会主席是“手术机器人之父”Frederic Moll博士,直觉医疗的联合创始人。 此次获批的ScoPilot人工智能平台是首个在商用手术机器人平台上实现术中实时运行的AI系统。该平台采用了英伟达Holoscan技术,通过本地化部署在Maestro系统中,为外科医生提供了几项关键功能: 视野智能稳定 :自动调整腹腔镜的视角,确保手术过程中视野始终清晰; 器械协同控制 :医生无需放下手术器械,即可调整腹腔镜位置,保持手术的连贯性; 效率提升 :实现“双手操控三器械”的高效操作模式。 Maestro手术机器人:增强型腹腔镜助手 Maestro手术机器人是一款双臂机器人助手,可以握住并操作标准的腹腔镜器械。它于2024年6月5日获得了FDA批准,旨在为接受软组织手术的患者提供一种更加便捷的增强型腹腔镜手术体验。 该机器人不仅能提供稳定的回缩和相机固定,还能根据医生的操作自动调节手术器械位置,简化了操作过程。此外,Maestro机器人还具备术中摄像跟踪功能,自动将摄像臂定位到最佳配置,提升手术的精确度和安全性。 AI与医疗器械的深度融合 随着AI技术的快速发展,Moon Surgical不仅在推出ScoPilot平台的同时宣布了与英伟达的进一步合作计划。双方将通过Nvidia Isaac for Healthcare平台进一步提升Maestro手术机器人系统。合作的主要目标包括: 数字化手术流程 :通过AI技术实现手术流程的数字化和优化; 智能训练模式 :使用虚拟手术环境生成合成数据,以替代传统的手术数据训练方式; 加速系统开发 :通过Holoscan实时传感处理和IGX算力的支持,减少开发周期、降低成本,确保系统测试和部署的安全性与高效性。 AI医疗器械的未来趋势 随着AI技术在医疗领域的不断深入,越来越多的医疗器械公司开始将AI应用于产品创新。英伟达作为AI计算的领导者,已与众多医疗企业展开了深度合作,如与强生医疗、美敦力、GE医疗等行业巨头共同推动AI在医疗领域的应用。 在中国市场,AI医疗器械的发展同样进入了快速轨道。近年来,中国发布了一系列政策,推动AI医疗器械的高质量发展,本土企业也纷纷加快了在AI领域的布局。例如,迈瑞医疗与腾讯AI Lab的合作,共同推出了基于AI技术的妇产超声诊断系统。 结语 ScoPilot人工智能平台的FDA批准,为Maestro手术机器人带来了更加智能的操作体验。未来,Moon Surgical将在这一领域继续推进创新,为手术机器人行业的进一步发展和患者提供更好的治疗体验。随着AI技术的持续进步,医疗领域的创新将会不断深化,期待更多突破性的技术和产品。2025-03-21

-

两款创新药获国家药监局批准上市 近日,国家药监局批准了两款创新药的上市申请,其中包括新疆银朵兰药业股份有限公司的中药1.1类创新药复方比那甫西颗粒以及Roche Pharma(Schweiz)AG提交的1类创新药伊那利塞片。两款药物的获批上市,为相关患者群体提供了新的治疗选择。 复方比那甫西颗粒:提供热性感冒的新疗法 复方比那甫西颗粒是一种按照维吾尔医药理论组成的复方制剂。该药品在临床研究中通过了随机、双盲、安慰剂平行对照的多中心临床试验,证明其具有清除体内异常体液质的功效,主要用于治疗热性感冒。热性感冒的典型症状包括发热、鼻塞、流涕、咽痛、头痛和口干等,复方比那甫西颗粒为这一类患者提供了新的用药选择,尤其适用于维医辨证为热性感冒的患者。 伊那利塞片:为乳腺癌患者带来新选择 伊那利塞片联合哌柏西利和氟维司群,是一款专门为内分泌治疗耐药、PIK3CA突变以及激素受体(HR)阳性、HER2阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者设计的药物。该药品的上市,为乳腺癌患者提供了新的治疗方案,尤其是那些在辅助内分泌治疗期间或之后出现复发的患者。 创新药物的重大意义 这两款创新药的获批不仅为不同疾病的治疗带来了新的方案,也进一步推动了中国在创新药物领域的进展。通过优先审评审批程序,国家药监局为这两款药物的快速上市提供了支持,确保了更多患者能够尽早受益。

两款创新药获国家药监局批准上市 近日,国家药监局批准了两款创新药的上市申请,其中包括新疆银朵兰药业股份有限公司的中药1.1类创新药复方比那甫西颗粒以及Roche Pharma(Schweiz)AG提交的1类创新药伊那利塞片。两款药物的获批上市,为相关患者群体提供了新的治疗选择。 复方比那甫西颗粒:提供热性感冒的新疗法 复方比那甫西颗粒是一种按照维吾尔医药理论组成的复方制剂。该药品在临床研究中通过了随机、双盲、安慰剂平行对照的多中心临床试验,证明其具有清除体内异常体液质的功效,主要用于治疗热性感冒。热性感冒的典型症状包括发热、鼻塞、流涕、咽痛、头痛和口干等,复方比那甫西颗粒为这一类患者提供了新的用药选择,尤其适用于维医辨证为热性感冒的患者。 伊那利塞片:为乳腺癌患者带来新选择 伊那利塞片联合哌柏西利和氟维司群,是一款专门为内分泌治疗耐药、PIK3CA突变以及激素受体(HR)阳性、HER2阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者设计的药物。该药品的上市,为乳腺癌患者提供了新的治疗方案,尤其是那些在辅助内分泌治疗期间或之后出现复发的患者。 创新药物的重大意义 这两款创新药的获批不仅为不同疾病的治疗带来了新的方案,也进一步推动了中国在创新药物领域的进展。通过优先审评审批程序,国家药监局为这两款药物的快速上市提供了支持,确保了更多患者能够尽早受益。2025-03-20

-

香山科学会议:专家探讨多维度攻克脑重大疾病 在近期的香山科学会议上,关于脑重大疾病的学术讨论引起了广泛关注。与会的专家指出,神经元损伤或死亡是导致多种脑疾病的主要原因,如脑损伤、脊髓损伤、视神经损伤以及阿尔茨海默病等,这些疾病给全球健康带来了巨大压力。中国科学院院士、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉强调,尽管这些脑疾病的病因、损伤机制和临床表现有所不同,但它们都涉及神经元、轴突和神经环路的损伤以及再生和功能修复。因此,需要多学科合作,推动基础研究与临床治疗的融合,攻克这一全球性挑战。 脑重大疾病成为全球公共卫生挑战 根据国际医学期刊《柳叶刀》2024年发布的数据,全球神经系统疾病的患者人数已达34亿人,其中中国的患者数量超过3亿人。庞大的患者群体凸显了脑重大疾病已成为全球健康领域亟待解决的难题。在此背景下,香山科学会议于3月18日至19日举办了以“脑重大疾病的核心科学问题突破与临床应用”为主题的学术讨论会,聚焦神经系统疾病的诊断、治疗和研究进展。 创新疗法蓄势待发:神经元再生的前景 “神经系统控制着人类的一切活动。”苏国辉指出,面对脑重大疾病,传统的治疗手段多局限于症状的管理,难以实现神经功能的根本修复。然而,近年来,关于成年哺乳类动物中神经元再生的研究突破,使得中枢神经再生从理论走向临床转化,为治疗不可逆损伤提供了新的希望。 特别是我国科学家提出的“神经元替代治疗”范式,为解决神经损伤的治疗瓶颈开辟了新的路径。通过用新生的功能性神经元替代死亡的神经元,科学家们希望能够恢复受损神经的功能。 研究突破:内源性神经元再生的潜力 “最新的研究发现,成年哺乳动物的海马体等脑区依然保留神经前体细胞,这些细胞能够分化为新的神经元。”周毅研究员表示,这一发现为治疗脑疾病提供了前所未有的机遇。科学家们发现,在阿尔茨海默病和脑卒中患者的大脑中,仍然存在低水平的神经发生现象,这表明通过激活内源性神经元再生,或许能够恢复部分受损脑功能。 在小鼠模型中,科学家发现,特定脑区的神经元能够通过激活原有的神经网络,改善记忆、认知和情绪等高级脑功能。这一成果为治疗衰老、阿尔茨海默病及脑卒中等疾病提供了新的希望。 新思路:神经营养因子促进脑卒中修复 复旦大学附属华山医院的陈亮教授及其团队提出了一种新型治疗策略:将神经营养因子bFGF加载到壳聚糖凝胶上,并将其注入脑卒中患者的卒中腔内。这种凝胶能够在卒中腔内长期停留并持续释放bFGF,有效改善局部微环境,促进血管新生和神经元再生。陈亮教授表示,这一研究成果已经进入临床试验阶段,未来可能为脑卒中的临床治疗带来突破性进展。 医工结合推动脑疾病治疗进展 “中枢神经系统的损伤修复已成为国际科研的重点。”中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃指出,通过人工生物支架搭载干细胞或神经营养因子,重建受损的神经微环境,促进神经再生是修复脑损伤的前景策略之一。 随着影像学技术和电生理技术的创新,动态监测脑神经环路的变化成为可能,这些新技术为神经修复研究提供了强有力的支持。范先群院士认为,脑重大疾病的研究需要跨学科合作,尤其是在脑创伤、脑卒中、视神经损伤及脊髓损伤等领域,通过基础研究、医学工程和临床转化的紧密结合,推动脑疾病的研究和治疗。 技术创新:影像学手段助力脑疾病治疗 李瑶教授介绍了他们团队研发的新型磁共振3D波谱成像技术,这项技术能够在10分钟内采集全脑的代谢物分子数据,为脑重大疾病的治疗效果评估提供了可视化工具。该技术能够实时跟踪和量化脑部的分子变化,为神经再生的研究提供了重要的动态数据。 迈向未来:应对老龄化社会中的脑疾病 “随着我国逐步进入深度老龄化社会,衰老和神经系统疾病带来的社会和家庭压力日益加重。”北京航空航天大学李晓光教授强调,近年来,我国在中枢神经损伤修复方面取得了许多原创性成果,尤其是在胶质细胞转分化、新型生物材料研发等方面的突破,已逐步进入临床试验阶段。然而,面对脑重大疾病的挑战,还需要更多学科的加入和协同合作。 站在“科学突破”与“临床转化”的交汇点,科学家们正在努力将中枢神经的“不可逆损伤”转化为“可修复”的现实,为脑疾病患者带来新的希望。

香山科学会议:专家探讨多维度攻克脑重大疾病 在近期的香山科学会议上,关于脑重大疾病的学术讨论引起了广泛关注。与会的专家指出,神经元损伤或死亡是导致多种脑疾病的主要原因,如脑损伤、脊髓损伤、视神经损伤以及阿尔茨海默病等,这些疾病给全球健康带来了巨大压力。中国科学院院士、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉强调,尽管这些脑疾病的病因、损伤机制和临床表现有所不同,但它们都涉及神经元、轴突和神经环路的损伤以及再生和功能修复。因此,需要多学科合作,推动基础研究与临床治疗的融合,攻克这一全球性挑战。 脑重大疾病成为全球公共卫生挑战 根据国际医学期刊《柳叶刀》2024年发布的数据,全球神经系统疾病的患者人数已达34亿人,其中中国的患者数量超过3亿人。庞大的患者群体凸显了脑重大疾病已成为全球健康领域亟待解决的难题。在此背景下,香山科学会议于3月18日至19日举办了以“脑重大疾病的核心科学问题突破与临床应用”为主题的学术讨论会,聚焦神经系统疾病的诊断、治疗和研究进展。 创新疗法蓄势待发:神经元再生的前景 “神经系统控制着人类的一切活动。”苏国辉指出,面对脑重大疾病,传统的治疗手段多局限于症状的管理,难以实现神经功能的根本修复。然而,近年来,关于成年哺乳类动物中神经元再生的研究突破,使得中枢神经再生从理论走向临床转化,为治疗不可逆损伤提供了新的希望。 特别是我国科学家提出的“神经元替代治疗”范式,为解决神经损伤的治疗瓶颈开辟了新的路径。通过用新生的功能性神经元替代死亡的神经元,科学家们希望能够恢复受损神经的功能。 研究突破:内源性神经元再生的潜力 “最新的研究发现,成年哺乳动物的海马体等脑区依然保留神经前体细胞,这些细胞能够分化为新的神经元。”周毅研究员表示,这一发现为治疗脑疾病提供了前所未有的机遇。科学家们发现,在阿尔茨海默病和脑卒中患者的大脑中,仍然存在低水平的神经发生现象,这表明通过激活内源性神经元再生,或许能够恢复部分受损脑功能。 在小鼠模型中,科学家发现,特定脑区的神经元能够通过激活原有的神经网络,改善记忆、认知和情绪等高级脑功能。这一成果为治疗衰老、阿尔茨海默病及脑卒中等疾病提供了新的希望。 新思路:神经营养因子促进脑卒中修复 复旦大学附属华山医院的陈亮教授及其团队提出了一种新型治疗策略:将神经营养因子bFGF加载到壳聚糖凝胶上,并将其注入脑卒中患者的卒中腔内。这种凝胶能够在卒中腔内长期停留并持续释放bFGF,有效改善局部微环境,促进血管新生和神经元再生。陈亮教授表示,这一研究成果已经进入临床试验阶段,未来可能为脑卒中的临床治疗带来突破性进展。 医工结合推动脑疾病治疗进展 “中枢神经系统的损伤修复已成为国际科研的重点。”中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃指出,通过人工生物支架搭载干细胞或神经营养因子,重建受损的神经微环境,促进神经再生是修复脑损伤的前景策略之一。 随着影像学技术和电生理技术的创新,动态监测脑神经环路的变化成为可能,这些新技术为神经修复研究提供了强有力的支持。范先群院士认为,脑重大疾病的研究需要跨学科合作,尤其是在脑创伤、脑卒中、视神经损伤及脊髓损伤等领域,通过基础研究、医学工程和临床转化的紧密结合,推动脑疾病的研究和治疗。 技术创新:影像学手段助力脑疾病治疗 李瑶教授介绍了他们团队研发的新型磁共振3D波谱成像技术,这项技术能够在10分钟内采集全脑的代谢物分子数据,为脑重大疾病的治疗效果评估提供了可视化工具。该技术能够实时跟踪和量化脑部的分子变化,为神经再生的研究提供了重要的动态数据。 迈向未来:应对老龄化社会中的脑疾病 “随着我国逐步进入深度老龄化社会,衰老和神经系统疾病带来的社会和家庭压力日益加重。”北京航空航天大学李晓光教授强调,近年来,我国在中枢神经损伤修复方面取得了许多原创性成果,尤其是在胶质细胞转分化、新型生物材料研发等方面的突破,已逐步进入临床试验阶段。然而,面对脑重大疾病的挑战,还需要更多学科的加入和协同合作。 站在“科学突破”与“临床转化”的交汇点,科学家们正在努力将中枢神经的“不可逆损伤”转化为“可修复”的现实,为脑疾病患者带来新的希望。2025-03-20

-

科学家揭示T细胞命运决定因素:KLF2在免疫反应中的关键角色 T细胞在机体免疫系统中扮演着至关重要的角色,帮助身体抵御感染、癌症和各种自身免疫性疾病。尽管科学界已经发现了不同亚型的T细胞,但它们是如何在不同环境下发挥作用的,一直未能完全揭示。近期,耶鲁大学医学院等科研机构的科学家们发表在《Science》杂志上的一项研究,首次解析了决定T细胞命运的分子机制,为理解免疫系统的工作原理提供了新视角。 T细胞的分化过程与免疫功能 T细胞并不是单一类型,而是根据不同的免疫需求分为多个亚型,其中包括针对感染、肿瘤以及调节免疫反应的细胞。例如,CD8 T细胞在免疫反应中起着关键作用,它们会识别并消灭感染细胞。然而,在一些情况下,这些细胞可能会转变为一种“耗竭”状态,失去其免疫功能,从而不能有效地应对病毒感染或肿瘤。 研究人员通过深入研究CD8 T细胞,尤其是它们如何对不同分子信号做出反应,寻找出了这些细胞分化的关键机制。研究者Nikhil Joshi表示,“T细胞的发育过程复杂且精细,我们希望能够揭示出这些细胞如何在不同免疫挑战下发挥作用的规律。” KLF2蛋白:T细胞分化的守门员 在这项研究中,科学家们发现名为KLF2(Kruppel-like factor 2)的蛋白质在调节CD8 T细胞分化过程中起到了至关重要的作用。研究表明,KLF2不仅能引导细胞的移动,还能决定CD8 T细胞的分化路径。当研究人员敲除KLF2时,CD8 T细胞的行为发生了异常,表现出不同于正常状态的细胞特征。 Joshi及其团队将KLF2的作用比作一个交通信号灯。研究表明,KLF2能够像护栏一样,防止CD8 T细胞向不正常的方向转化,避免其进入“耗竭”状态。如果缺少KLF2,CD8 T细胞就会被引导到一种不利的“乡村公路”上,失去攻击感染源和控制肿瘤的能力。 T细胞“耗竭”:癌症中的免疫失效 “就像一辆车从高速公路偏离一样,缺乏KLF2的CD8 T细胞在肿瘤或感染的情况下无法沿着有效的免疫路径行驶,导致免疫反应的失败。”Joshi解释道。肿瘤环境中的CD8 T细胞往往会因缺乏KLF2而失去杀伤力,这也是为什么癌症患者的免疫系统往往无法有效对抗肿瘤。 因此,KLF2的作用不仅对急性感染至关重要,也在肿瘤免疫逃逸中扮演着重要角色。研究者认为,调节KLF2的表达可能会为开发新的免疫疗法提供一种潜在的方向。 研究意义:为免疫治疗开辟新途径 尽管这项研究本身不会直接改变现有的治疗方法,但它为科学家们提供了深入理解免疫系统工作机制的宝贵信息。通过掌握调节免疫细胞分化的分子机制,研究人员能够在未来制定出更具针对性的免疫治疗方案,避免T细胞走向耗竭状态,进而提高抗感染和抗肿瘤的效果。 研究人员还指出,转录因子在调控T细胞命运中的作用非常复杂。KLF2在维持T细胞谱系的稳定性方面独具优势,深入理解这一过程将为开发针对免疫系统的新型疗法奠定基础。 未来展望:KLF2调节与免疫疗法 这一研究揭示了KLF2在CD8 T细胞分化中的独特作用,增加了我们对T细胞命运决策机制的理解。未来,科学家可能会利用这些发现,进一步探索如何通过调节KLF2的功能,控制T细胞的功能状态,从而推动免疫治疗的创新。 研究者表示,虽然关于免疫系统中维持T细胞谱系保真度的机制还有许多未知之处,但KLF2无疑为我们提供了一个新的研究方向,未来可能成为免疫治疗中的关键调节因子。

科学家揭示T细胞命运决定因素:KLF2在免疫反应中的关键角色 T细胞在机体免疫系统中扮演着至关重要的角色,帮助身体抵御感染、癌症和各种自身免疫性疾病。尽管科学界已经发现了不同亚型的T细胞,但它们是如何在不同环境下发挥作用的,一直未能完全揭示。近期,耶鲁大学医学院等科研机构的科学家们发表在《Science》杂志上的一项研究,首次解析了决定T细胞命运的分子机制,为理解免疫系统的工作原理提供了新视角。 T细胞的分化过程与免疫功能 T细胞并不是单一类型,而是根据不同的免疫需求分为多个亚型,其中包括针对感染、肿瘤以及调节免疫反应的细胞。例如,CD8 T细胞在免疫反应中起着关键作用,它们会识别并消灭感染细胞。然而,在一些情况下,这些细胞可能会转变为一种“耗竭”状态,失去其免疫功能,从而不能有效地应对病毒感染或肿瘤。 研究人员通过深入研究CD8 T细胞,尤其是它们如何对不同分子信号做出反应,寻找出了这些细胞分化的关键机制。研究者Nikhil Joshi表示,“T细胞的发育过程复杂且精细,我们希望能够揭示出这些细胞如何在不同免疫挑战下发挥作用的规律。” KLF2蛋白:T细胞分化的守门员 在这项研究中,科学家们发现名为KLF2(Kruppel-like factor 2)的蛋白质在调节CD8 T细胞分化过程中起到了至关重要的作用。研究表明,KLF2不仅能引导细胞的移动,还能决定CD8 T细胞的分化路径。当研究人员敲除KLF2时,CD8 T细胞的行为发生了异常,表现出不同于正常状态的细胞特征。 Joshi及其团队将KLF2的作用比作一个交通信号灯。研究表明,KLF2能够像护栏一样,防止CD8 T细胞向不正常的方向转化,避免其进入“耗竭”状态。如果缺少KLF2,CD8 T细胞就会被引导到一种不利的“乡村公路”上,失去攻击感染源和控制肿瘤的能力。 T细胞“耗竭”:癌症中的免疫失效 “就像一辆车从高速公路偏离一样,缺乏KLF2的CD8 T细胞在肿瘤或感染的情况下无法沿着有效的免疫路径行驶,导致免疫反应的失败。”Joshi解释道。肿瘤环境中的CD8 T细胞往往会因缺乏KLF2而失去杀伤力,这也是为什么癌症患者的免疫系统往往无法有效对抗肿瘤。 因此,KLF2的作用不仅对急性感染至关重要,也在肿瘤免疫逃逸中扮演着重要角色。研究者认为,调节KLF2的表达可能会为开发新的免疫疗法提供一种潜在的方向。 研究意义:为免疫治疗开辟新途径 尽管这项研究本身不会直接改变现有的治疗方法,但它为科学家们提供了深入理解免疫系统工作机制的宝贵信息。通过掌握调节免疫细胞分化的分子机制,研究人员能够在未来制定出更具针对性的免疫治疗方案,避免T细胞走向耗竭状态,进而提高抗感染和抗肿瘤的效果。 研究人员还指出,转录因子在调控T细胞命运中的作用非常复杂。KLF2在维持T细胞谱系的稳定性方面独具优势,深入理解这一过程将为开发针对免疫系统的新型疗法奠定基础。 未来展望:KLF2调节与免疫疗法 这一研究揭示了KLF2在CD8 T细胞分化中的独特作用,增加了我们对T细胞命运决策机制的理解。未来,科学家可能会利用这些发现,进一步探索如何通过调节KLF2的功能,控制T细胞的功能状态,从而推动免疫治疗的创新。 研究者表示,虽然关于免疫系统中维持T细胞谱系保真度的机制还有许多未知之处,但KLF2无疑为我们提供了一个新的研究方向,未来可能成为免疫治疗中的关键调节因子。2025-03-20

-

重大发现:朊病毒或成胶质母细胞瘤治疗新靶点 胶质母细胞瘤(GBM)是一种极具侵袭性的脑癌,其治疗难度大、死亡率高,成为医学领域的一大挑战。据估计,巴西每年新增GBM病例在10000至12000例之间。GBM约占所有脑瘤的49%,但其患者的生存期极短,诊断后通常仅能存活约12个月。因此,科学家们一直在寻找新的治疗策略,以提高患者的生存率和生活质量。 目前,GBM的常规治疗方式包括手术切除、放疗和化疗。主要使用的化疗药物是替莫唑胺(TMZ),但即便如此,该疾病仍极易复发,并且复发后的肿瘤通常更加具有侵袭性。针对这一挑战,巴西圣保罗大学生物医学科学研究所(ICB-USP)的一项新研究揭示了一种可能影响GBM进展的关键蛋白——朊病毒(Prion Protein, PrP) 。相关研究成果已发表在BMC Cancer 期刊上。 朊病毒在GBM中的关键作用 研究团队发现,朊病毒在GBM的生物学进程中发挥着重要作用。该蛋白在健康人体中广泛存在,主要影响中枢神经系统的功能,可调节大脑可塑性,并参与记忆形成和神经元交流。然而,研究人员在分析GBM患者样本时发现,侵袭性较强的肿瘤中朊病毒的表达水平显著升高 ,这引发了他们的兴趣,并促使他们深入探究该蛋白与GBM之间的关系。 肿瘤干细胞与复发机制 Lopes教授解释,GBM的治疗瓶颈在于肿瘤干细胞 (胶质母细胞瘤干细胞)的存在。手术和替莫唑胺疗法能够杀死快速增殖的肿瘤细胞,但部分肿瘤干细胞仍潜伏于脑组织中处于休眠状态。一旦这些细胞被重新激活,它们可以再次启动肿瘤生长,导致癌症复发。 她指出:“肿瘤干细胞具有强大的自我更新能力,它们可以在静止状态下隐藏一段时间,但一旦‘苏醒’,便能快速繁殖,重建肿瘤结构。” 基因编辑揭示朊病毒影响 为了深入了解朊病毒对GBM干细胞的影响,研究团队进行了体外实验。他们发现,当培养GBM干细胞时,朊病毒的水平显著上升,表明该蛋白在调节肿瘤干细胞方面发挥了重要作用。 随后,研究人员使用CRISPR-Cas9基因编辑技术 ,阻断了GBM干细胞中的朊病毒表达。实验结果显示:缺乏朊病毒的肿瘤干细胞,其增殖能力和侵袭能力均显著下降 。这表明,朊病毒可能是GBM治疗的潜在靶点。 Lopes教授表示:“虽然朊病毒可能不是GBM发展的唯一驱动因素,但它很可能在多个信号通路中起作用。因此,我们正在继续研究它的其他作用机制,以及它与其他关键分子的相互作用。” 朊病毒与CD44的相互作用 在进一步研究中,团队发现朊病毒与CD44蛋白 存在相互作用。CD44是一种已知的癌症干细胞标志物,在乳腺癌和结肠癌等多种癌症的细胞浸润过程中发挥重要作用。 Lopes教授指出:“我们最近发现,朊病毒能够调控CD44的表达。目前,我们正在研究这两种蛋白如何相互作用。已有的实验结果表明,朊病毒可以作为一种支架,在细胞膜上创建多蛋白信号传导平台,使肿瘤细胞能够存活和增殖。当我们通过基因编辑技术阻断朊病毒后,发现其缺失会抑制肿瘤细胞的自我更新、迁移和浸润能力。” 临床应用展望 尽管该研究取得了令人鼓舞的进展,但目前尚无法预测这些发现何时能够应用于临床治疗。Lopes教授强调,这项研究属于基础研究,将其转化为实际治疗方案仍需要多年时间 。不过,该研究为未来GBM的新型靶向治疗策略提供了重要的科学依据。 她总结道:“我们正在逐步揭示朊病毒如何调节GBM肿瘤生物学,并研究它与其他关键分子的相互作用。这项研究有望为GBM患者带来新的治疗选择,提高生存率,并改善患者的生活质量。”

重大发现:朊病毒或成胶质母细胞瘤治疗新靶点 胶质母细胞瘤(GBM)是一种极具侵袭性的脑癌,其治疗难度大、死亡率高,成为医学领域的一大挑战。据估计,巴西每年新增GBM病例在10000至12000例之间。GBM约占所有脑瘤的49%,但其患者的生存期极短,诊断后通常仅能存活约12个月。因此,科学家们一直在寻找新的治疗策略,以提高患者的生存率和生活质量。 目前,GBM的常规治疗方式包括手术切除、放疗和化疗。主要使用的化疗药物是替莫唑胺(TMZ),但即便如此,该疾病仍极易复发,并且复发后的肿瘤通常更加具有侵袭性。针对这一挑战,巴西圣保罗大学生物医学科学研究所(ICB-USP)的一项新研究揭示了一种可能影响GBM进展的关键蛋白——朊病毒(Prion Protein, PrP) 。相关研究成果已发表在BMC Cancer 期刊上。 朊病毒在GBM中的关键作用 研究团队发现,朊病毒在GBM的生物学进程中发挥着重要作用。该蛋白在健康人体中广泛存在,主要影响中枢神经系统的功能,可调节大脑可塑性,并参与记忆形成和神经元交流。然而,研究人员在分析GBM患者样本时发现,侵袭性较强的肿瘤中朊病毒的表达水平显著升高 ,这引发了他们的兴趣,并促使他们深入探究该蛋白与GBM之间的关系。 肿瘤干细胞与复发机制 Lopes教授解释,GBM的治疗瓶颈在于肿瘤干细胞 (胶质母细胞瘤干细胞)的存在。手术和替莫唑胺疗法能够杀死快速增殖的肿瘤细胞,但部分肿瘤干细胞仍潜伏于脑组织中处于休眠状态。一旦这些细胞被重新激活,它们可以再次启动肿瘤生长,导致癌症复发。 她指出:“肿瘤干细胞具有强大的自我更新能力,它们可以在静止状态下隐藏一段时间,但一旦‘苏醒’,便能快速繁殖,重建肿瘤结构。” 基因编辑揭示朊病毒影响 为了深入了解朊病毒对GBM干细胞的影响,研究团队进行了体外实验。他们发现,当培养GBM干细胞时,朊病毒的水平显著上升,表明该蛋白在调节肿瘤干细胞方面发挥了重要作用。 随后,研究人员使用CRISPR-Cas9基因编辑技术 ,阻断了GBM干细胞中的朊病毒表达。实验结果显示:缺乏朊病毒的肿瘤干细胞,其增殖能力和侵袭能力均显著下降 。这表明,朊病毒可能是GBM治疗的潜在靶点。 Lopes教授表示:“虽然朊病毒可能不是GBM发展的唯一驱动因素,但它很可能在多个信号通路中起作用。因此,我们正在继续研究它的其他作用机制,以及它与其他关键分子的相互作用。” 朊病毒与CD44的相互作用 在进一步研究中,团队发现朊病毒与CD44蛋白 存在相互作用。CD44是一种已知的癌症干细胞标志物,在乳腺癌和结肠癌等多种癌症的细胞浸润过程中发挥重要作用。 Lopes教授指出:“我们最近发现,朊病毒能够调控CD44的表达。目前,我们正在研究这两种蛋白如何相互作用。已有的实验结果表明,朊病毒可以作为一种支架,在细胞膜上创建多蛋白信号传导平台,使肿瘤细胞能够存活和增殖。当我们通过基因编辑技术阻断朊病毒后,发现其缺失会抑制肿瘤细胞的自我更新、迁移和浸润能力。” 临床应用展望 尽管该研究取得了令人鼓舞的进展,但目前尚无法预测这些发现何时能够应用于临床治疗。Lopes教授强调,这项研究属于基础研究,将其转化为实际治疗方案仍需要多年时间 。不过,该研究为未来GBM的新型靶向治疗策略提供了重要的科学依据。 她总结道:“我们正在逐步揭示朊病毒如何调节GBM肿瘤生物学,并研究它与其他关键分子的相互作用。这项研究有望为GBM患者带来新的治疗选择,提高生存率,并改善患者的生活质量。”2025-03-19

-

最新研究:抗病毒药物巴洛沙韦或可用于治疗禽流感 近日,《自然—微生物学》期刊在线发布了一项新的病毒学研究,研究显示,美国FDA批准的抗病毒药物巴洛沙韦在治疗甲型禽流感病毒(H5N1)感染的小鼠时,比当前的标准治疗药物奥司他韦效果更好。 研究背景 截至2025年2月,美国已有68人感染高致病性H5N1禽流感病毒,感染者大多与受感染动物接触过。此外,奶牛中也发现了H5N1病毒,进一步增加了通过污染的牛奶传播给人类的风险。这种病毒可通过飞沫传播或被污染的食品进入人体,但目前可用于治疗H5N1的药物主要是奥司他韦。然而,由于该病毒的致命性,针对人类的研究较为有限,这使得奥司他韦在禽流感治疗中的有效性尚不明确。 巴洛沙韦与奥司他韦的比较 在这项研究中,来自美国圣裘德儿童研究医院的Richard J. Webby博士团队使用H5N1小鼠模型,比较了奥司他韦与巴洛沙韦的治疗效果。为了模拟典型的感染途径,小鼠通过污染的牛奶被感染,研究团队对比了两种药物的治疗效果。 研究结果表明,巴洛沙韦在治疗方面表现出显著优势。在口、鼻、眼途径感染的小鼠中,巴洛沙韦的治疗使得小鼠的生存率分别提高到25%、75%、100%。而奥司他韦治疗的小鼠在相同的感染途径下生存率分别为25%、40%、63%。这种差异显示出巴洛沙韦在提升生存率方面的优势。 治疗难点与未来研究 尽管巴洛沙韦在本次实验中表现出较好的疗效,研究人员也指出,经口感染的小鼠较难治疗,这可能是因为病毒在胃肠道内的传播速度较快,使得治疗效果受限。尽管如此,研究人员表示,巴洛沙韦可能是除奥司他韦之外的一种有效治疗H5N1病毒感染的潜在选择,尤其对于重症患者。 结论与展望 这项研究为巴洛沙韦作为禽流感治疗的潜力提供了重要依据,尽管需要更多的后续研究来验证其在人类中的疗效,但它已成为H5N1治疗领域一个有前景的补充方案。如果未来研究证明其有效性,巴洛沙韦有望为治疗禽流感提供更多的选择,特别是在疫情爆发时。

最新研究:抗病毒药物巴洛沙韦或可用于治疗禽流感 近日,《自然—微生物学》期刊在线发布了一项新的病毒学研究,研究显示,美国FDA批准的抗病毒药物巴洛沙韦在治疗甲型禽流感病毒(H5N1)感染的小鼠时,比当前的标准治疗药物奥司他韦效果更好。 研究背景 截至2025年2月,美国已有68人感染高致病性H5N1禽流感病毒,感染者大多与受感染动物接触过。此外,奶牛中也发现了H5N1病毒,进一步增加了通过污染的牛奶传播给人类的风险。这种病毒可通过飞沫传播或被污染的食品进入人体,但目前可用于治疗H5N1的药物主要是奥司他韦。然而,由于该病毒的致命性,针对人类的研究较为有限,这使得奥司他韦在禽流感治疗中的有效性尚不明确。 巴洛沙韦与奥司他韦的比较 在这项研究中,来自美国圣裘德儿童研究医院的Richard J. Webby博士团队使用H5N1小鼠模型,比较了奥司他韦与巴洛沙韦的治疗效果。为了模拟典型的感染途径,小鼠通过污染的牛奶被感染,研究团队对比了两种药物的治疗效果。 研究结果表明,巴洛沙韦在治疗方面表现出显著优势。在口、鼻、眼途径感染的小鼠中,巴洛沙韦的治疗使得小鼠的生存率分别提高到25%、75%、100%。而奥司他韦治疗的小鼠在相同的感染途径下生存率分别为25%、40%、63%。这种差异显示出巴洛沙韦在提升生存率方面的优势。 治疗难点与未来研究 尽管巴洛沙韦在本次实验中表现出较好的疗效,研究人员也指出,经口感染的小鼠较难治疗,这可能是因为病毒在胃肠道内的传播速度较快,使得治疗效果受限。尽管如此,研究人员表示,巴洛沙韦可能是除奥司他韦之外的一种有效治疗H5N1病毒感染的潜在选择,尤其对于重症患者。 结论与展望 这项研究为巴洛沙韦作为禽流感治疗的潜力提供了重要依据,尽管需要更多的后续研究来验证其在人类中的疗效,但它已成为H5N1治疗领域一个有前景的补充方案。如果未来研究证明其有效性,巴洛沙韦有望为治疗禽流感提供更多的选择,特别是在疫情爆发时。2025-03-19

-

紧急警示!达芬奇5手术机器人二级召回 近日,美国食品药品监督管理局(FDA)发布公告,将直觉外科公司(Intuitive Surgical,纳斯达克代码:ISRG)生产的达芬奇5代手术机器人系统列入二级召回。此次召回的原因是涉及手术机器人脚踏板组件的潜在故障。 二级召回风险概述 二级召回属于FDA设定的风险等级中的中等风险级别。相比于一级召回,二级召回的风险较低,通常指可能导致暂时性或可以医学修复的健康损害,且严重健康损害的可能性非常低。FDA此次宣布的召回涉及部分手术机器人平台,且仅限于部分故障的产品。 脚踏板组件故障引发的召回 根据FDA的公告,直觉外科公司于2025年2月发布紧急医疗器械纠正函,向客户通报其最新一代手术机器人脚踏板组件存在弹簧故障的问题。该问题可能导致脚踏板在手术过程中持续处于被按压状态,进而影响手术的正常操作。 目前,受影响的手术机器人产品在市场上的总数量为439台。直觉外科公司已于2月26日向相关用户发出了详细的通知,要求客户按照公司提供的操作指南进行设备修正,并及时上报任何不良事件或质量问题。 达芬奇5手术机器人概况 直觉外科的达芬奇5手术机器人自2024年3月获得FDA批准上市后,成为公司最新的创新产品。该机器人具有超过150项功能增强,配备了全新的外科医生控制台和先进的震颤控制技术,能够大幅提高手术效率,并强化手术工作流程。达芬奇5的计算能力是前代达芬奇Xi的10000倍以上,能够支持更强大的系统功能,包括虚拟现实模拟器SimNow、计算机监控器Case Insights、数字化外科系统Intuitive Hub等。 市场推广与评价 达芬奇5的推出进一步巩固了直觉外科在手术机器人领域的领导地位。公司计划在2025年前全面推广该产品。多位行业专家在最新的"DeviceTalks Tuesday"网络研讨会上也对达芬奇5的创新功能和卓越性能给予了高度评价。 目前,直觉外科正在采取限量上市策略,并确保产品质量和安全性,以便在未来几年内满足更广泛市场的需求。

紧急警示!达芬奇5手术机器人二级召回 近日,美国食品药品监督管理局(FDA)发布公告,将直觉外科公司(Intuitive Surgical,纳斯达克代码:ISRG)生产的达芬奇5代手术机器人系统列入二级召回。此次召回的原因是涉及手术机器人脚踏板组件的潜在故障。 二级召回风险概述 二级召回属于FDA设定的风险等级中的中等风险级别。相比于一级召回,二级召回的风险较低,通常指可能导致暂时性或可以医学修复的健康损害,且严重健康损害的可能性非常低。FDA此次宣布的召回涉及部分手术机器人平台,且仅限于部分故障的产品。 脚踏板组件故障引发的召回 根据FDA的公告,直觉外科公司于2025年2月发布紧急医疗器械纠正函,向客户通报其最新一代手术机器人脚踏板组件存在弹簧故障的问题。该问题可能导致脚踏板在手术过程中持续处于被按压状态,进而影响手术的正常操作。 目前,受影响的手术机器人产品在市场上的总数量为439台。直觉外科公司已于2月26日向相关用户发出了详细的通知,要求客户按照公司提供的操作指南进行设备修正,并及时上报任何不良事件或质量问题。 达芬奇5手术机器人概况 直觉外科的达芬奇5手术机器人自2024年3月获得FDA批准上市后,成为公司最新的创新产品。该机器人具有超过150项功能增强,配备了全新的外科医生控制台和先进的震颤控制技术,能够大幅提高手术效率,并强化手术工作流程。达芬奇5的计算能力是前代达芬奇Xi的10000倍以上,能够支持更强大的系统功能,包括虚拟现实模拟器SimNow、计算机监控器Case Insights、数字化外科系统Intuitive Hub等。 市场推广与评价 达芬奇5的推出进一步巩固了直觉外科在手术机器人领域的领导地位。公司计划在2025年前全面推广该产品。多位行业专家在最新的"DeviceTalks Tuesday"网络研讨会上也对达芬奇5的创新功能和卓越性能给予了高度评价。 目前,直觉外科正在采取限量上市策略,并确保产品质量和安全性,以便在未来几年内满足更广泛市场的需求。2025-03-19

大家都在看

药品推荐

-

克林霉素 Clindamycin

本品适用于革兰氏阳性菌和厌氧菌引起的各种感染性疾病

美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)

-

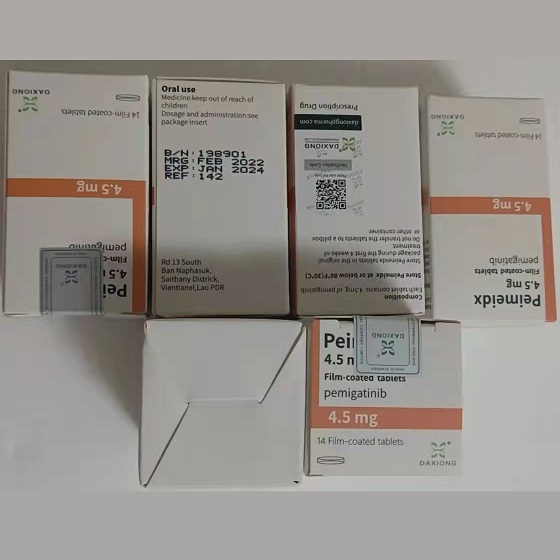

佩米替尼 Pemigatinib

国内新型胆管癌靶向药,疾病控制率高

老挝大熊制药有限公司

-

古塞奇尤单抗 guselkumab

适用为成年患者有中度-至-严重斑块性银屑病的治疗患者是全身治疗或光治疗后备者

美国杨森

-

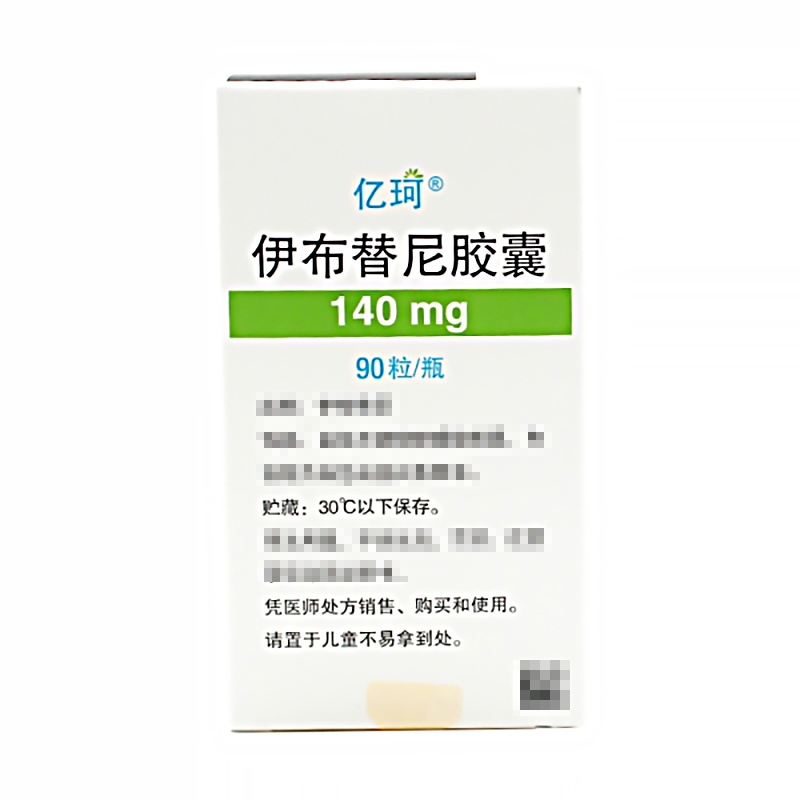

伊布替尼 Ibrutinib

治疗白血病和淋巴瘤BTK激酶抑制剂,中位生存14.6个月

印度纳科Natco制药有限公司

-

阿奇霉素 Azithromycin

本品适用于敏感细菌所引起的下列感染:1.支气管炎、肺炎等下呼吸道感染;2.皮肤和软组织感染;急性中耳炎;3.鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染等

印度Aprazer Healthcare Private Limited