冠状动脉支架植入后为何仍会再狭窄?如何降低风险?

搜医药

搜医药

关键词: #健康资讯

搜医药

搜医药

关键词: #健康资讯

冠心病年轻化趋势,支架植入成为主要治疗手段

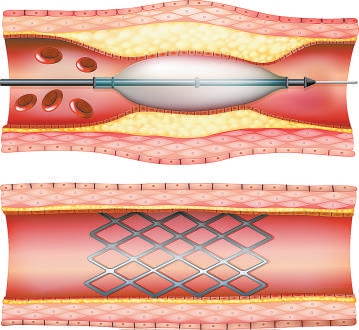

随着生活方式的改变,饮食不健康、缺乏运动、长期压力大等因素使冠心病的发病率逐年上升,并呈现出年轻化趋势。冠状动脉支架植入术(PCI)作为一种重要的介入治疗手段,可以有效改善血管狭窄,恢复心脏供血,缓解症状。然而,部分患者在术后仍然可能出现血管再度狭窄的现象,即支架再狭窄(ISR) ,这无疑给患者的康复带来了新的挑战。

支架再狭窄的发生率与危害

尽管支架植入可以帮助血管扩张,但研究表明,约20%的患者可能在术后出现支架再狭窄 ,而对于血管病变复杂的患者,发生率甚至可高达60% 。支架再狭窄通常发生在术后3至13个月 之间,若狭窄程度超过50%,可能导致心脏供血不足,诱发胸闷、胸痛等症状,严重时可能引发急性心肌梗死 甚至猝死 。

导致支架再狭窄的三大主要原因

1. 复杂病变影响支架效果

部分患者的血管结构较为特殊,例如:

严重钙化病变 使血管壁硬化,导致支架难以完全扩张;

分叉处病变 或血管开口病变 ,支架难以完全覆盖;

小血管病变 无法找到合适的支架匹配,长病变 (血管狭窄范围较大)则容易导致过度修复,形成瘢痕组织增生;

慢性完全闭塞病变 或冠脉搭桥术后患者 ,由于血管结构已发生改变,支架植入后更容易发生再狭窄。

2. 慢性疾病加速血管狭窄

支架再狭窄的发生与患者的基础疾病 密切相关,尤其是:

糖尿病 :高血糖会刺激血管内膜增生,增加再狭窄风险;

高血压、高血脂 :血压长期升高和血脂异常可加速动脉硬化,导致支架部位的血管变窄;

慢性肾病 :肾功能下降会导致血管损伤,使支架区域更容易发生病变;

高龄和肥胖 :老年人和超重人群血管功能较差,影响支架的长期效果。

3. 支架类型和植入技术影响术后效果

裸金属支架 (BMS):由于没有药物缓释功能,容易导致血管过度修复,形成瘢痕增生,增加再狭窄风险;

药物涂层支架 (DES):通过缓释抗增生药物,能够抑制血管内膜增生,明显降低再狭窄率;

植入技术不规范 :若支架扩张不完全或贴壁不良,会在支架与血管壁之间形成空隙,影响血流,进而导致血管重新狭窄。

此外,部分风湿免疫疾病患者 (如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎)因长期慢性炎症,血管壁容易增厚,导致支架部位发生纤维化增生,使再狭窄风险大幅增加。

如何降低冠状动脉支架再狭窄风险?

1. 术后科学管理,监测身体变化

支架植入后,患者应调整生活方式,建立健康的心血管管理方案,包括:

饮食调整 :低盐、低脂、低糖饮食,减少胆固醇和饱和脂肪摄入;

控制体重 :避免肥胖,减轻心脏负担;

规律运动 :进行适量的有氧运动(如快走、游泳),提高心血管健康水平;

情绪管理 :避免长期压力过大,减少情绪波动对心脏的影响。

同时,患者需密切关注术后症状,若出现胸闷、胸痛、心悸、气短 等症状超过30分钟未缓解,应立即就医,以防病情恶化。

2. 规律服药,控制慢病

抗血小板药物 :如阿司匹林、氯吡格雷,可防止血小板聚集,降低支架内血栓形成风险;

降压、降脂、降糖 :严格控制血压、血脂、血糖 水平,减少动脉硬化进展;

炎症控制 :对于风湿免疫性疾病患者,应在医生指导下使用糖皮质激素、免疫抑制剂或生物制剂 ,控制血管炎症,减少支架再狭窄风险。

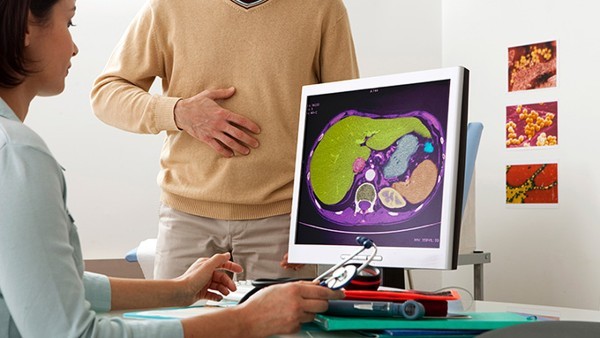

3. 定期复查,早期发现病变

患者应根据医生建议定期进行心血管检查,包括:

心电图、超声心动图 :监测心脏功能变化;

冠脉CT或冠脉造影 :检查血管通畅情况,评估支架部位是否存在再狭窄;

血管内超声(IVUS)、光学相干断层成像(OCT) :进一步观察血管内膜增生情况,判断是否需要干预。

结语:科学管理,降低支架再狭窄风险

冠状动脉支架植入术是目前治疗冠心病的重要手段之一,但术后仍可能面临支架再狭窄的挑战。患者应通过调整生活方式、规律服药、控制慢病、定期检查 等方式,有效降低支架再狭窄的风险,提高心血管健康水平,预防心血管事件的再次发生。

2025-04-03

2025-04-03

2025-04-03

2025-04-03

2025-04-03