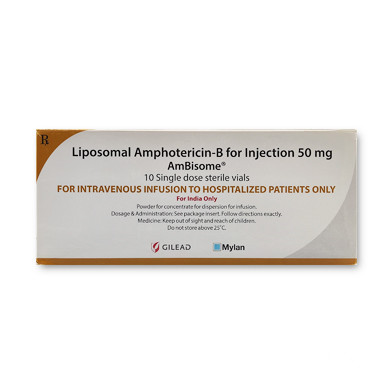

安必素(AmBisome)和两性霉素B的区别

安必素(AmBisome)和两性霉素B都是用于治疗真菌感染的重要药物,但它们在制剂形式、药理特性及临床应用等方面存在显著区别。本文将详细探讨这两种药物的不同之处,帮助读者更好地理解它们在临床治疗中的应用。

1. 制剂形式的差异

两性霉素B是一种广谱抗真菌药物,传统上以结晶形式存在,且有一定的副作用,如肾毒性。安必素则是两性霉素B的脂质体制剂,通过将其包裹在脂质体中,以减轻其毒性,增强疗效。脂质体的设计使得药物能够更有效地靶向感染部位,从而降低全身性副作用。

2. 药理特性的对比

两性霉素B的主要作用机制是通过与真菌细胞膜中的甾醇结合,导致细胞膜的破裂和内容物的泄漏。由于其不良反应,包括热性反应和肾损害,使得其使用受到限制。相比之下,安必素通过改良的释放机制和靶向输送系统,能够以更安全的方式发挥抗真菌作用,这种设计有效减少了药物对患者的毒性。

3. 临床应用的不同

两性霉素B在许多真菌感染的标准治疗中依然是重要选择,尤其是在轻度感染和某些特定的临床场景下。由于其副作用的限制,医生通常会在患者状况较稳定或感染较轻时选择使用。安必素则常用于那些面临高风险或者感染较重的患者,例如免疫抑制者或重症病例。临床上,安必素的使用可以更好地平衡疗效与安全性。

4. 费用与可及性

在经济因素上,安必素作为脂质体制剂,其生产成本相对较高,因此在某些地区可能会限制其可及性。两性霉素B则因其生产工艺相对成熟,通常在费用上更为经济,更容易被各类医疗机构接受。尽管如此,在临床上,治疗效果和患者的安全性往往是医生首要考虑的因素。

总的来说,安必素和两性霉素B在抗真菌治疗中各有优劣。安必素通过脂质体的方式改善了药物的安全性和靶向性,而两性霉素B也因其广谱作用在临床中依然具备重要地位。医生在选择治疗方案时,应根据患者的具体情况、感染的严重程度及可能的副作用综合考虑。这两种药物在合理应用下,为真菌感染的治疗提供了有效的解决方案。