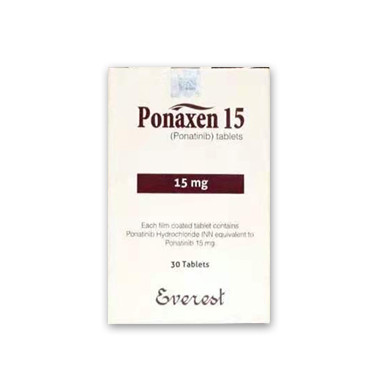

普纳替尼(Ponatinib)是否会导致血小板下降

普纳替尼(Ponatinib)是一种口服靶向药物,主要用于治疗某些类型的恶性肿瘤,如慢性髓性白血病和急性淋巴细胞白血病等。本文将探讨普纳替尼是否会导致血小板下降,分析其对血液系统的影响,并探讨其在淋巴瘤、白血病和胸膜间皮瘤患者中的应用。

1. 普纳替尼的药理作用

普纳替尼是一种强效的酪氨酸激酶抑制剂,主要靶向BCR-ABL变异体,特别是T315I突变,具有显著的抗肿瘤活性。通过抑制这些异常激酶的活性,普纳替尼能有效地控制肿瘤细胞的增殖和生存。正因为其强效,普纳替尼在治疗过程中可能引发一些副作用。

2. 血小板下降的机制

普纳替尼的使用常伴随着血液系统的不良反应。其中之一是血小板的下降。药物通过抑制肿瘤细胞代谢的同时,也有可能影响正常的血小板生成。普纳替尼对骨髓的抑制作用可能导致血小板生成减少,从而引发血小板下降的现象。

3. 临床观察与研究数据

临床研究中,多数患者在使用普纳替尼后都出现了一定程度的血液学变化。根据相关研究数据显示,约有30%的患者在治疗期间经历了血小板计数的下降,部分患者的血小板计数可能降低到正常值以下。值得注意的是,血小板下降的程度与治疗时间、剂量以及患者的基础病状密切相关。

4. 对淋巴瘤、白血病和胸膜间皮瘤患者的影响

对于淋巴瘤和白血病患者,普纳替尼在控制肿瘤进展的同时,医生需要特别关注血小板的变化,因为这可能影响患者的整体治愈策略。尤其是在胸膜间皮瘤的治疗中,血小板的状态也可能影响手术方案的选择及治疗效果的评估。医生应该在治疗过程中定期监测血液指标,以便及时采取措施应对潜在的血小板下降问题。

在普纳替尼的临床使用中,血小板下降是一个不容忽视的副作用,需引起患者与医生的重视。通过合理监测及调整治疗方案,可以有效降低这一副作用的发生率,保障患者的治疗效果和生活质量。